Août 2011

Premiers échos de la rentrée

littéraire de septembre 2011...

Publier moins pour publier mieux ?

Avec 654 nouveaux romans, (soit 47 de moins que l’an dernier), la prochaine rentrée littéraire sera la moins prolifique des dix dernières années. Une baisse de titres qui touche essentiellement la littérature française, avec 435 nouveautés contre 497 en 2010, et les premiers romans (74 contre 85). C’est qu’après un premier semestre 2011 "morose" en raison, sans doute d’une actualité très riche, et la perspective de la grande bataille des présidentielles, les lecteurs semblent privilégier la presse à la fiction. Le développement du livre numérique n’arrange guère les choses. Certains éditeurs ont donc préféré réduire leur production pour privilégier le travail sur les textes et l'échange avec les auteurs chez les libraires.

Dans cette conjoncture morose le livre de poche s’impose, comme en témoigne la liste Datalib, (qui recense les 100 meilleures ventes dans la catégorie Littérature), dans laquelle 6 des 10 premières œuvres sont des livres de poche.

Les auteurs étrangers s’en sortent également plutôt bien avec 219 romans annoncés, soit, quinze de plus que l’an passé, parmi les plus attendus : Philipp Roth, (lauréat du Man Booker International Prize), Le rabaissement, (en Octobre chez Gallimard), Sofi Oksanen, Les vaches de Staline (Stock), Paul Auster, Sunset park (Actes Sud), Jonathan Franzen, Freedom (L’Olivier), Haruki Murakami 1Q84 (Belfond), David Vann, Les souvenirs (Gallmeister) Douglas Coupland, Joueur_1 (Au Diable Vauvert), Adam Ross, Mr. Peanut, (éditions 10/18) et Steve Sem-Sandberg avec Les dépossédés que d’aucunes comparent déjà (à tort selon nous, aux « Bienveillantes, le best-seller de Jonathan Littell)…

Cette baisse des parutions françaises épargne toutefois les auteurs confirmés : Amélie Nothomb, Charles Dantzig, Marie Darrieussecq, Eric Reinhardt ou encore Emmanuel Carrère…

Les thèmes abordés sont souvent éloignés de la modernité: la guerre, les guerres, mais aussi la famille, l’identité et la mémoire des individus. A l’exemple du dernier Amélie Nothomb, Tuer le père (Albin Michel), de Brigitte Giraud avec Pas d’inquiétude (Stock), de Laurence Tardieu, La confusion des peines (Stock) qui explorent la relation père/fils, tandis que David Foenkinos, l’auteur de La délicatesse, redécouvre son grand-père avec le très attendu Les Souvenirs,(Gallimard).

Les relations parfois complexes des fils et filles avec leur mère sont au cœur Des vies d'oiseaux de Véronique Ovaldé (Éditions de l’Olivier), de Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan (J.C. Lattès). Et les relations familiales dans leur ensemble sont décrites chez: Benjamin Berton La chambre à remonter le temps (Gallimard), Caroline Lunoir, La faute de goût (Actes sud), ou encore Dimitri Bortnikov , Repas de morts (Allia)…

Autre thème récurrent en cette rentrée littéraire, les guerres, présentes dans de nombreux ouvrages français et étrangers : L’art français de la guerre, d’Alexis Jenni (Gallimard), Les vieux fous (Flammarion), Pour mémoire (Julliard) de Mazarine Pingeot, Franz Stangl et moi (Stock) de Dominique Sigaud, Et ils boiront leurs larmes de Frédéric Couderc (Flammarion)…

Un premier inventaire forcément arbitraire tout comme l’est la précoce sélection estivale de nouveaux romans, exercice toujours périlleux et subjectif…

Une magistrale synthèse entre romanesque et Histoire.

« La croyance en Enfer ayant disparu, les hommes ont créé l'Enfer sur Terre » écrivait George Steiner. Peut-on rendre compte par la voie romanesque de ce que fut l’enfer de la Shoah et aborder autrement le devoir de mémoire? Après « Les Bienveillantes » de Jonathan Littell, best-seller et Goncourt 2006, voici « Les dépossédés » de Steve Sem-Sandberg, le Goncourt suédois, qui aborde lui aussi la «solution finale au problème juif», avec certes, une portée temporelle et géographique moindre mais une interrogation universelle sur la nature même du mal, autour du personnage central de Mardochée Chaim Rumkowski, figure historique plus convaincante et troublante que celle du narrateur de Littell.

Rumkowski, homme d'affaires de 63 ans, juif directeur de l'orphelinat avait été choisi par les allemands pour diriger le plus grand ghetto du pays, celui de Lodz (225 000 Juifs sur 600 000 habitants), créé en 1940, après l'invasion de la Pologne par les nazis qui avaient initialement prévu d'en exterminer la population en moins d'un an, et qui ne sera finalement " liquidé " sur ordre d'Himmler, qu'en 1944.

Un sursis imputable à la personnalité et à l’action de Rumkowski. Président du Conseil juif, très tôt convaincu que, si les juifs se rendent indispensables à l’effort de guerre allemand, ils seront épargnés, il crée un organisme autonome juif, strictement contrôlé par l’administration allemande, dirigeant tous les aspects de la vie quotidienne dans le ghetto : police, justice, santé, travail, alimentation, qui produit bottes, uniformes et même soutiens-gorge, pour l’occupant.

Les bénéfices tirés de ses activités lui permettront de créer hôpitaux, écoles, orphelinat, banques, magasins, et même une Maison de la culture. Revers de la médaille ce petit empire était administré par une police juive de 400 officiers, qui disposait de trois prisons où les dissidents étaient soumis à la torture. « L’empire » Rumkowski se muait ainsi progressivement « en tyrannie dans la tyrannie », pour le plus grand bonheur de quelques privilégiés vivant dans le luxe et l’ostentation tandis que le quotidien misérable des habitants, basculait chaque jour un peu plus, dans l’horreur.

Entre épidémies, famine, exécutions et déportations, l’espoir des survivants s’amenuisait tandis que le président se soumettait à l’occupant, sacrifiant d’abord inadaptés et indésirables, puis, à contrecœur, vieillards et malades avant d’en arriver, ultime trahison, à la déportation de tous les enfants de moins de 11 ans. Devenu un très efficace rouage de la machine d’extermination nazie, Rumkowski, sauveur autoproclamé de son peuple qui le conduisait à sa perte en croyant le sauver, verra cependant son influence diminuer progressivement et ses privilèges abolis.

Sa personnalité très controversée est au centre du livre : traître pour certains, héros pour d’autres, Rumkowski suscite de nombreuses interrogations sur la dignité, l’abjection et la survie. Collaborateur Rumkowski ? Assurément…Mais traître ou opportuniste sans scrupules ? Jouet du régime nazi conduit par un désir de puissance? Ou stratège pragmatique, qui a réussi à sauver des vies juives à travers ses politiques de collaboration?

Ces interrogations confèrent à ce roman puissant une profondeur peu commune et associée à une puissante créativité romanesque, donnent du ghetto de Lodz une image authentique et bouleversante d’humanité, riche en expressions, blagues, poèmes et rituels yiddishs. Au fil des pages c’est ainsi toute l’âme d’une judéité écartelée entre réalisme cruel et humour noir qui surgit, et grâce à son travail minutieux réalisé à partir des archives de l'administration juive du ghetto, Steve Sem-Sandberg réussit une pénétrante et magistrale synthèse du romanesque et de l’Histoire.

* « Les dépossédés » Steve Sem-Sandberg. Éditions Robert Laffont, 592 pages, 22 €. (Parution le 18 août 2011).

* « Les dépossédés » Steve Sem-Sandberg. Éditions Robert Laffont, 592 pages, 22 €. (Parution le 18 août 2011).

Autour du couple...

…chaque mariage possède une saleté qui lui est propre…

…chaque mariage possède une saleté qui lui est propre…

« Mr. Peanut », premier roman d’Adam Ross salué par une bonne partie de la presse américaine comme l'un des livres les plus marquants de 2010 est un thriller psychologique ingénieux dans lequel les hommes rêvent de tuer leur femme. Trois histoires étroitement imbriquées sur le thème de la solitude au sein du couple moderne sous un titre métaphorique autour de la cacahuète : chacun est seul, séparé des autres par sa coquille et tourne indéfiniment sur lui-même dans un parcours sans fin.

Entre habitude, ennui, monotonie, et répétition on peut rêver de tuer sa femme, c’est le cas de David Pepin, concepteur de jeux vidéo à succès qui vit depuis 13 ans avec Alice, une enseignante pour enfants perturbés qui se débat entre allergies alimentaires graves, dépression et obésité. Ses 130 kilos ne gênent pas David, ils sont pour lui, une sorte de protection contre les agressions extérieures qui la rendent dépendante de lui. Les vrais dangers sont la routine qui ronge le couple et les régimes successifs d'Alice qui la rendent irritable et parfois imprévisible. David rêve de solitude pour achever son roman qu’il écrit en cachette de sa femme dont il se surprend peu à peu à fantasmer sur sa mort.

Un vœu bientôt exaucé : Alice se tue en ingérant une poignée de cacahuètes sous ses yeux, mourant instantanément d'un choc anaphylactique. Accusé d'assassinat, David est le suspect numéro 1. Est-il parfaitement innocent ou a-t-il acculé Alice au suicide? Deux inspecteurs, peu orthodoxes mènent l'enquête : Ward Hastroll, marié à Hannah, qui n’est pas sortie de son lit pendant cinq mois, est en proie à des fantasmes d’assassinat (son nom est l’anagramme de Lars Thorwald, l’époux-tueur de « Fenêtre sur cour » d’Hitchcock ) et Sam Sheppard, ancien médecin jadis inculpé pour le meurtre de sa femme enceinte avant d’être acquitté dix ans après (une référence explicite à l’affaire Sheppard qui devait inspirer à la télévision et au cinéma « Le Fugitif », et un curieux hasard : sa femme a été assassinée en juillet 1954, et « Fenêtre sur cour » d’Hitchcock est sorti en août 1954. C’est cette incroyable conjonction qui a convaincu Adam Ross qu’il tenait son sujet !)

Décryptages…

A fil des 500 pages du livre, cette narration très hitchcokienne se fait ensuite plus complexe tout en restant cohérente avec le récit. Adam Ross a construit patiemment sur quinze ans, une subtile et savante imbrication de jeux de miroirs, dans laquelle avatars, fantasmes, mises en abîme, faits réels, références littéraires et cinématographiques, jeux vidéos…se répondent et se télescopent sans cesse. Une déclinaison sophistiquée de la couverture du livre qui reproduit une figure d’Escher mêlant des points positifs et négatifs indétectables à l’œil, lequel abusé, ne perçoit qu’une seule image, tel un reflet allégorique du miroir de la vie, ou plutôt d’une illusion de vie dans laquelle l’être aimé n’est que le fruit de ses propres projections. Escher inspire également certains jeux vidéo de David et surtout son roman secret, en tous points identique au livre d’Adam Ross, avec ses fins alternatives suggérant toutes les façons dont peut vaciller un mariage et la multiplication de ses symboles récursifs : miroirs et bandes de Möbius, dont une seule face contient toutes les variations de strates temporelles indéfiniment répétées. Une logique répétitive et circulaire qui relie ainsi les trois mariages, comme dans un jeu vidéo sans fin dont les héros sont les maris pris au piège de leur mariage et dont le concepteur, lui-même marié depuis seize ans, a intégré ses propres obsessions sur le thème de la solitude du couple moderne : « chaque mariage possède une saleté qui lui est propre… » .

Une structure narrative ingénieuse qui peut sembler parfois, un peu artificielle, (une conséquence de sa fréquentation des ateliers d’écriture universitaires si chers aux américains ?), comme si Adam Ross doutait de la force de son histoire alors que son roman à l’apparence ludique et au suspens savamment entretenu, se perçoit en définitive comme une réflexion profonde et percutante sur le côté sombre du mariage, un sujet universel et cher au cœur d’Adam Ross. Après tout n’a t-il pas dédié son premier roman à sa femme, Beth ?

* Mr. Peanut. Adam Ross. Ed. 10/18. 507 pages. 19,90 euros.

Naufrage d’un couple en Alaska

Naufrage d’un couple en Alaska

Sukawand island, premier roman de David Vann (dont nous avions rendu compte ici), a été l’un des temps forts de l’année littéraire 2010 : lauréat du prix Médicis étranger, prix des lecteurs de L’EXPRESS, 10e roman étranger le plus vendu en France. Avec son dernier livre, Désolations, David Vann récidive avec plus de force, de densité, de profondeur encore…

Sukkwan Island se concentrait sur la relation père/fils, Désolations,dissèque un couple en déliquescence, en proie aux frustrations, aux promesses non tenues, aux désillusions qui nourrissent les rancœurs, comme un impitoyable fossé entre idéaux et réalité. Cette fois encore, David Vann situe son roman dans cette Alaska qui lui est chère, une nature sauvage et pure, indéfiniment changeante sous son immobilité apparente, magnifique, hostile ou tragique.

Irene et Gary y ont construit leur vie, et élevé deux enfants aujourd’hui adultes et après trente années d’une vie terne, Gary décide soudain de se lancer dans une aventure qui le dépasse : la construction improvisée sur un îlot désolé de la cabane dont il a toujours rêvé. Irene se résout à l’accompagner en dépit d’inexplicables et lancinants maux de tête et bientôt, entraînée dans l’obsession étrange de son mari, elle le voit peu à peu s’enliser dans ce projet démesuré, persuadée que c’est une arme ultime et dérisoire inventée par son mari pour la punir, de leurs échecs à répétition. Se sentant désespérément seule, dans son couple et de sa famille, Irène imagine même une sorte de malédiction qui frappe sa famille : sa mère, elle-même et sa fille, Rhoda, qui entre rêves et désillusions de sa vie adulte, devient à son insu, le témoin du face-à-face de ses parents, au seuil d’un hiver précoce et violent qui rendra l’îlot encore plus inaccessible. La relative passivité d’Irène, séquelle d’un drame familial dans l’enfance qui l’a plongée depuis dans l’angoisse de l’abandon, la conduit à tout accepter en dépit des reproches et de l’agressivité de leurs échanges qui les poussent, chaque jour plus loin, dans leurs ultimes retranchements.

David Vann parvient à faire ressentir presque physiquement au lecteur la plongée vertigineuse d’Irène dans cette infernale spirale qui semble l’entraîner vers un gouffre sans fond: la douleur qui martèle ses tempes, la confusion qui embrume son esprit, et sa sensation tenace de claustrophobie sur cette île où le bouillonnement des sentiments s’étouffe dans un calme trompeur….

On pressent à chaque page la tragédie qui menace. Et avec un sens infaillible du détail servi par l’exactitude rigoureuse et virtuose d’une écriture illuminant la tragique noirceur du roman, David Vann entraîne son lecteur toujours plus profondément aux confins de la nature humaine dans une Alaska, scène immuable d’une tragédie bouleversante et insidieuse dont le lecteur ne peut en aucun cas prétendre sortir indemne.

* Désolations. David Vann. Ed. Gallmeister. 297 pages. 23 euros. Parution 1 er septembre 2011.

* Désolations. David Vann. Ed. Gallmeister. 297 pages. 23 euros. Parution 1 er septembre 2011.

L’étrange beauté du hasard…

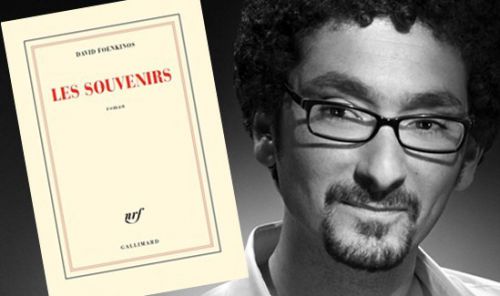

A 37 ans David Foenkinos a incontestablement le vent en poupe! Après neuf romans et le succès de « La délicatesse », (en cours d’adaptation au cinéma), le voici de retour avec son nouveau roman, « Les souvenirs », un concurrent sérieux dans la course aux prix littéraires de fin d’année. Plus ambitieux, son nouveau roman délaisse le registre de la comédie légère qui a fait son succès, (notamment auprès du public féminin), pour une profondeur empreinte d’une mélancolique gravité sur le temps qui passe, la vieillesse, l’amour filial et conjugal, la création littéraire, l’étrange beauté du hasard, et l’urgente nécessité de ré-enchanter la vie.

La mort de son grand père sera, pour le narrateur, l’occasion de prendre conscience de tout ce qu’il n’a pas su vivre avec lui : « Je voulais dire à mon grand-père que je l’aimais, mais je n’y suis pas parvenu. J’ai si souvent été en retard sur les mots que j’aurais voulu dire. Je ne pourrai jamais faire marche arrière vers cette tendresse. Sauf peut-être avec l’écrit, maintenant. Je peux le lui dire, là » ….

Véritable chemin de Damas, cette phrase sera le fil conducteur du roman dans lequel le narrateur, Patrick, jeune apprenti romancier choisit d’être veilleur de nuit dans un hôtel pour pouvoir écrire. Devenu appui obligé d’un père fraichement retraité et en manque de repères, le décès de son grand-père, et le placement de sa grand-mère en maison de retraite, d’où elle s’enfuira, amèneront Patrick à une profonde remise en cause.

Décidé à vivre avec elle ce qu'il n'a pas su vivre avec son grand-père, il la retrouvera pour lui offrir d’ultimes instants de bonheur avant qu’elle ne meure. Le hasard lui fera aussi rencontrer Louise, qu'il va aimer mais qui va le quitter. .

Ainsi résumée l’intrigue pourrait être le scénario d’un (bon) téléfilm. Mais sous son apparente simplicité cette histoire d'amour nourrie d’une histoire de famille, est aussi une narration sur le passage à l'âge adulte et une méditation inspirée sur l’amour et la vie dont Foenkinos choisissant d’en délaisser l’écume, privilégie avec finesse d'expression, justesse des sentiments, humour et autodérision, les émotions les plus subtiles. A la manière d’un Pascal Jardin, les plus petites choses du quotidien lui sont autant d’occasions de ré enchanter la vie jusqu’à ce qu’un vertigineux passage final du temps, nous fasse revenir à la réalité la plus prosaïque.

Entre temps le livre n’aura pas pour autant été détaché de tout contexte social : survols historiques, fragments de mémoire du narrateur en courtes vignettes d’où surgissent, pêle-mêle, des souvenirs marquants des personnages ou certains souvenirs ou réminiscences de l’auteur : Patrick Modiano,(auquel il doit beaucoup) Francis Scott Fitzgerald, Claude Lelouch, Vincent Van Gogh, Gaudi… et plus poétiquement, la courte apparition: d’ une femme russe dont je ne connais pas le nom.

Et à la fin du roman entre temps recomposé et temps retrouvé : souvenirs, joies, douleurs et mélancolie nécessaires à l’écriture ….l’apprenti romancier est enfin en situation d’écrire…

* Les Souvenirs. David Foenkinos. Ed. Gallimard. 266 pages. 18,50 euros. (parution le 18 août 2011).

Emanations nauséabondes…

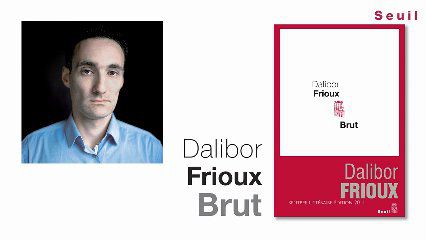

Avec ce premier roman de près de 500 pages Dalibor Frioux, professeur de philosophie de 42 ans, (et auteur de deux essais philosophiques), a choisi de traiter un thème ambitieux et complexe en une odyssée futuriste située en Norvège au milieu du XXIe siècle dans un monde en pénurie chronique d’un pétrole devenu la première ressource universellement convoitée. Le prix du baril est alors à plus de 300 dollars méritant ainsi, plus que jamais, son appellation d’or noir, et l’on découvre en Norvège une énorme quantité de pétrole. Les dirigeants norvégiens s’interrogent : que vont-ils faire de cette manne providentielle? Tomber dans « la malédiction des ressources »: gâchis en tous genres, corruption, ruine de l’économie…ou inventer une forme de vertu, et de saine gestion ? Ils optent très vite pour la vertu, ou plutôt à un délire de vertu car ils sont riches mais veulent aussi en plus, être vertueux.

Ses propres citoyens étant habitués à une consommation abondante et responsable le gouvernement norvégien décide donc de placer ces milliards de dollars dans des entreprises éthiques (prohibition du travail des enfants, du trafic d’armes, de la consommation d’alcool etc…), et d’investir des milliards dans des actions humanitaires et écologiques hors de ses frontières, délivrant ainsi des bons points au monde entier.

La direction du fonds éthique est confiée à un jeune philosophe, dirigeant du fonds éthique, qui doit quotidiennement contrer les convoitises et tentations de ses collègues pour tenter (vainement) de conserver la noblesse de son projet. C’est que beaucoup de ses concitoyens sont grisés par cette nouvelle aisance conjuguée à une pseudo supériorité morale : une femme ancien mannequin, qui s’affranchit de tous scrupules superflus, un constructeur de barrages pétroliers détestant le pétrole mais qui aime le pouvoir qu’il procure, et tant d’autres personnages, grisés par les émanations de ce pétrole que l’on cherche à enfermer dans une bouteille comme un génie maléfique.

Les ambitions respectives des uns et des autres vont, hélas, rapidement se heurter à la face cachée de leur pays, dont l’apparence idyllique dissimule mal un passé peu glorieux. Au surplus, une épidémie inexpliquée de mort subite frappe ses trentenaires et l’insidieuse menace d’un racisme latent gangrène peu à peu les esprits. Des pages hélas prémonitoires aux attentats meurtriers de Behring Breivik du 22 juillet dernier.

Roman sur l’énergie, au sens de la matière, dans un monde obsédé par la peur du manque, Dalibor Frioux s’interroge sur nos angoisses d’aujourd’hui qui seront notre quotidien de demain : que ferons-nous de nos excédents, nos surplus, nos excès ? Vaste question à laquelle notre philosophe répond, non sans réussir à introduire dans un univers pour le moins dénué de romantisme, une certaine poésie, délicatement insérée dans la mécanique éprouvée d’un vrai thriller politico-psychologique, à la portée tristement prophétique. Une entrée en force dans le monde du roman, et probablement l’une des meilleures surprises de cette rentrée littéraire.

* Brut. Dalibor Frioux. Ed. du Seuil. 493 pages. 21,50 euros.

La tentation d’exister…

Deux ans après le succès de « Ce que je sais de Vera Candida » (2009), Véronique Ovaldé et son univers si personnel sont de retour avec « Des vies d'oiseaux ». Quatre vies de personnages qui se croisent et s’entrecroisent sans cesse jusqu’à ce que chacun d’eux découvre enfin son chemin de Damas amoureux qui le conduira à larguer ses amarres conjugales, familiales et sociales, afin de pouvoir enfin véritablement exister…

Dans une Amérique Latine onirique et mythique le récit qui met en scène une mère et une fille et leurs choix de vie, commence à la manière d’un roman policier pour se muer rapidement en étude psychologique sophistiquée autour du choix de vie des deux femmes, personnages pivots du roman, autour desquelles défile toute une galerie de personnages à la fois singuliers et attachants, tous finalement conviés à une ronde étourdissante en fin d’ouvrage.

Avec beaucoup de distance et d’ironie mordante Véronique Ovaldé a volontairement privilégié la justesse et la profondeur des sentiments en épurant volontairement son style, mais aussi le pays, (l’Amérique latine), le décor, les objets et la ponctuation même du texte pour se concentrer sur ce qui est pour elle, l’essentiel : les relations hommes/ femmes et leur cortège de blessures secrètes, silences pesants et non-dits, pour, in fine, choisir la liberté, qui ne se conquiert qu'en partant et en brûlant ses vaisseaux, sans s’interroger ni sur son port de départ, ni sur celui de sa destination.

* « Des vies d’oiseaux », Véronique Ovaldé. Ed. de L’Olivier, 236 pages. 19 euros.

...Lecteur, tu es libre d'inviter le roman de ce roman qui te parle, dans un désordre -calculé...

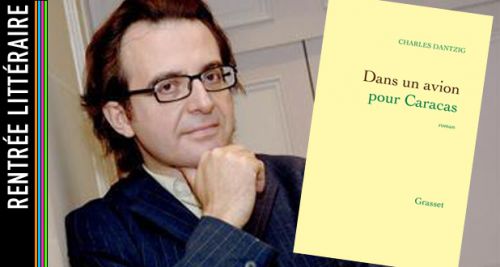

Avec « un avion pour Caracas » Charles Dantzig, dandy singulier de notre paysage littéraire, revient au roman après plusieurs brillants essais sur la littérature : le « Dictionnaire égoïste de la littérature française » , « Pourquoi lire » ? et une excellente: “Encyclopédie capricieuse du tout et du rien”. Depuis 2007, date de la parution de “Je m’appelle François”, (inspiré de l’imposteur Christophe Rocancourt) le romancier s'était fait discret. Il nous revient aujourd'hui avec « un avion pour Caracas », une réflexion de haut vol, sur l'amitié, l'amour et l'engagement; le temps d'un vol entre Paris et la capitale vénézuélienne.

Parti à la recherche d'un ami disparu, le corps immobilisé dans une carlingue d'acier, tel Jonas à l'intérieur de sa baleine, le narrateur « regarde par les hublots de sa vie », s'évadant en pensées vers son ami Xabi Puig, intellectuel-philologue brillant universellement reconnu, mystérieusement disparu au Venezuela en enquêtant sur Hugo Chavez, «dictateur moderne, mélange de Mussolini et de Michel Drucker». Enlevé par des malfrats vénézuéliens ou victime d'une élimination politique déguisée? Xavi peut aussi avoir orchestré sa propre disparition à la suite d'un gros chagrin d’amour....

Délaissant très vite les circonstances de sa disparition le narrateur préfère s'interroger sur le sens de l’amitié et l'absence. Flash-backs, extraits de ses livres, tranches de vies, réflexions... il repasse le film de la relation singulière qui l'unissait, lui, l'homosexuel à Xabi, l'hétérosexuel impénitent... Était-ce même de l'amitié? Xabi préférait parler plutôt de formes d’amour, en en théorisait même la rupture.

Ce sont ces pensées désespérées voire désespérantes, fulgurantes, brillantes, et souvent paradoxales, sur l'amitié, l'amour, la vie et la puissance des mots, qui forment la vraie trame de ce livre, ni roman, ni essai, ni pamphlet politique, progressant entre impressions, sensations, réflexions lucides, ironiques, acides, sur les travers de notre temps. Un texte, en courts chapitres illustrés de petites photos noir et blanc, qui propose au lecteur, avec un brin de désinvolture, un subtil et élégant désordre, et qui tel, un journal de voyage stendhalien, va à l'essentiel en proposant une vraie réflexion sur l'amitié, l'amour, l'engagement, la puissance des mots, la beauté des idées et parfois même...celle des hommes...

* Dans un avion pour Caracas, Charles Dantzig. Ed. Grasset, 300 p. 18,05 €.