avril 2012

American Capharnaüm ...

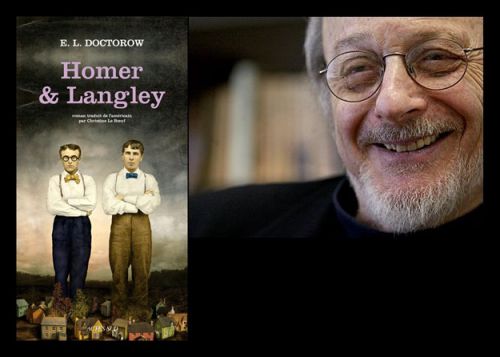

21 Mars 1947: les corps en décomposition de deux frères célibataires, rejetons excentriques d'une famille respectable de Manhattan, sont retrouvés enfouis sous plus de 130 tonnes de détritus, un inventaire à la Prévert: meubles, journaux, livres, landaus, 14 pianos à queue et même une Ford modèle T... Collectionneurs compulsifs les deux frères sont morts de faim et de négligence, survivant sans électricité, ni eau, reclus et barricadés derrière un bric-à-brac délirant hanté par les rats et les chats errants. S'emparant de ce fait divers qui fit la une des journaux de l’époque, E.L. Doctorow a transformé ces insolites héros en figures représentatives d'une Amérique prise entre matérialisme outrancier et solitude individuelle. Ce double portrait jubilatoire et néanmoins pétri d’humanité de deux frères unis jusque dans leur mort, mêlant petite et grande histoire, burlesque et sordide,amour fraternel et frénésie matérialiste est en effet aussi celui d'une Amérique nouvelle, technocratique et individualiste enfiévrée de consommation, en repli sur elle-même.

Son récit débute à la fin des années 1920 lorsque les deux frères héritent des biens familiaux au décès de leurs parents, emportés par la grippe espagnole. Gazé dans les tranchées du nord de la France, Langley revient, les poumons en lambeaux et retrouve son frère Homer devenu presque aveugle. Il entreprend alors de fonder un journal intemporel, d'une parfaite exhaustivité et d'une éternelle actualité. Recherchant en toute chose son expression ultime, il ne retient de la lecture quotidienne des journaux que les faits essentiels à ses yeux, tapissant de coupures de presse les murs de la demeure new-yorkaise bientôt encombrée de toutes sortes d'objets accumulés de manière chaotique. Homer à demi-aveugle et presque sourd, tombe sous sa coupe et rédige en braille sur une machine à écrire ses mémoires destinées à une journaliste français à l'existence incertaine.

Ses mémoires deviendront ce roman, récit de la claustration volontaire des deux frères qui pendant plus de vingt ans vont assister aux grands et petits événements qui secouent l'Amérique. Un observatoire idéal pour Doctorow, grand pourfendeur des mythes américains, qui mêle critique sociale et une Histoire qu'il prolonge délibérément jusqu’à la mort des deux frères dans les années 1970 (en réalité décédés en 1947), pour mieux embrasser le siècle: la guerre du Vietnam, les mouvements antiracistes, jusqu'au meurtre des religieuses américaines au Salvador, en 1980.

Confrontant ainsi fictivement les deux exilés volontaires aux flux et reflux d'événements et de visiteurs hétéroclites qui hantent leur maison (immigrants, prostituées, hippies, gangsters ou jazzmen), le journal d'Homer se mue en moderne odyssée aux mille périls contre lesquels luttent vainement les deux frères insensés avec leur propre vision de l'existence. Et par delà Homer et sa drolatique Odyssée, Doctorow trace un insolite et affectueux portrait de la condition humaine, acerbe, burlesque, sordide et désespéré. Une belle opportunité de découvrir un écrivain, encore mal connu en France.

* Homer et Langley. Edgar Lawrence Doctorow. Ed. Actes Sud. 240 p. 22 €.

Extraits: http://www.actes-sud.fr/sites/default/files/9782330005757_extrait.pdf

Qu'est-ce qu'être humain ?

Cheveux et barbe blancs à la Hemingway, Russell Banks, 72 ans, ne désarme pas. Dans son œuvre, en perpétuelle recherche d’une réponse à la question : «Qu'est-ce qu'être humain? «, Il en recherche cette fois encore la réponse improbable dans : « Lointain souvenir de la peau » au cœur d’un quart-monde d’une Amérique oubliée. Un pays écartelé entre puritanisme militant et consommation effrénée de pornographie, paradoxalement soucieux de protéger ses enfants devenus, via Internet, la télévision et le culte de la consommation, des proies de choix pour les frustrés et les pervers. Abordant les tabous de la déviance sexuelle et de l'exclusion, Banks choisit cette fois de se glisser dans la peau de ses personnages en recherche d’un lointain souvenir englouti désormais dans la graisse ou numérisé dans une vie érotique virtuelle excluant tout contact humain…

S'inspirant d'une affaire réelle Russell Banks se glisse en effet dans la peau d’un jeune délinquant sexuel, « Le Kid », paumé attachant piégé par la police pour avoir trop surfé sur les sites pornos et confessant lui-même avoir franchi par bêtise ou naïveté, une ligne jaune « dont il ne savait même pas qu'elle existait". C’est que sans culture, élevé par une mère célibataire toute entière consacrée à ses amants, son ordinateur était une carapace contre sa solitude et son désarroi. Arrêté pour avoir voulu coucher avec une mineure rencontrée sur Internet, il se retrouve bientôt porteur d’un bracelet électronique, surveillé 24 heures sur 24, avec interdiction absolue de se connecter à Internet et de vivre à moins 760 mètres de tous lieux de vie des enfants. Ne lui reste qu’à trouver refuge dans un campement d'infortune avec pour seuls compagnons un perroquet et un iguane, sous un viaduc, véritable cul-de-sac d'une courte vie sans attention ni amour, où survivent comme lui des dizaines de "lépreux" du sexe. Sa vie bascule lorsqu’il rencontre un sociologue obèse, QI démesuré, passé douteux, passionné par les sans-abri, pensant avoir trouvé en « Le Kid » un sujet idéal d’enquête. Entre énigmes, provocations et bakchichs, le professeur amènera le jeune délinquant à se distancer de son petit monde pour s’affranchir des préjugés qu’il a lui-même intégrés. L’un et l’autre solitaires, ont en commun d’avoir perdu, tout souvenir de leur peau. Le Professeur, par fatale addiction à la nourriture qui l’a rendu obèse, et le « Le Kid » parce que devenu « accro » à Internet et à la pornographie, il n’est que la version virtuelle de son propre corps.

Chemin faisant leurs rapports vont s’inverser, le professeur devenant sujet d’étude de son protégé. A partir de cette fable quasi mythique, Banks s’interroge sur la pornographie, la nature humaine, la géographie, la criminalité sexuelle, Internet, la pornographie, l'obésité, le secret, la trahison, l'identité…Et au terme d’un dénouement d'une rare violence, « Le Kid » refusera de céder au non-sens et à l'inanité après avoir dû faire un choix qui est aussi le nôtre : celui du secret, pour protéger notre vie privée dans un monde où mémoire, souvenirs, corps, désormais perdus, l’écran, est devenu notre seule façon de communiquer avec les autres humains.

Pas de vraie communication ni d’innocence en effet, dans ce monde qui dès les années 1950, a mué les enfants en consommateurs et en cibles d’une publicité qui rendait possibles les programmes télévisuels. Désormais, à la télévision ou sur internet, les programmes sont devenus les simples supports de la publicité et l’enfant est devenu un objet, dépersonnalisé dont il devient possible d'abuser, y compris sexuellement. Triste paradoxe d’un pays, où pornographie et pédophilie alimentant les peurs, le fantasme du risque zéro impose une législation draconienne qui contraint à l'exil intérieur ceux-là mêmes qu'elle veut surveiller et punir.

S’insinuant ainsi au cœur même de notre monde qu’il bouscule et ausculte sans relâche : « Lointain souvenir de la peau » pose, cette fois encore, cette lancinante question : « qu'est-ce qu'être humain ? ». Banks en romancier et poète s’abstient de répondre par un jugement moral définitif, comme « Le Kid » le lecteur doit choisir au terme de son livre dérangeant et ambitieux, un livre avant tout humain….si profondément humain…Sans nul doute l’un de ses meilleurs…

* LOINTAIN SOUVENIR DE LA PEAU (LOST MEMORY OF SKIN). Russell Banks. Ed. Actes Sud, 444 p., 23,80 €.

Interwiew Mediapart:

Russell Banks : « Le rôle du romancier, c'est de... par Mediapart

initiatique et envoûtant…

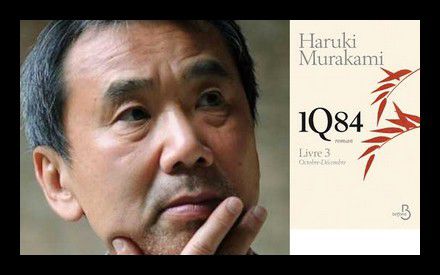

Il est encore temps de découvrir « 1Q84 » du Japonais Haruki Murakami plusieurs fois pressenti pour le Nobel de littérature !

Les deux premiers tomes, publiés en France l’été dernier, y ont connu un succès aussi phénoménal que dans le monde entier (avec plus de quatre millions d'exemplaires vendus). Un succès qui tient sans doute à l’actualité et à l'universalité des thèmes abordés: la religion, les liens familiaux, la violence, le meurtre, le sexe et l’Histoire et un mélange savant des genres : roman d'aventures, roman policier et roman d'amour en une quête éperdue de l'autre et de son double.

La saga est aussi et avant tout un magnifique hommage à la littérature et ses pouvoirs, que Murakami célébre avec une écriture simple et envoutante, délibérément conçue comme une partition de Clavecin bien tempéré de Bach, baignant d’une harmonieuse atmosphère des pièces différentes et successives. Quant au titre, mystérieux: « 1Q84 », il se réfère au « 1984 » d’Orwell (le chiffre 9, au Japon, se prononce comme la lettre Q), le « Q », étant par ailleurs, la lettre initiale d’un questionnement, omniprésent.

Contrepoint : là où Orwell dénonçait le système totalitaire d’un « Big Brother » omniscient, Murakami signe un roman rétrospectif et humaniste qu’il situe dans le Tokyo de 1984, en proie à un séduisant mal invisible contrôlant et déformant à leur insu, les pensées et les consciences des habitants. Une année 1984 en proie à la pire des violences, d’où idéologies et croyances ont disparu, sauf pour une poignée de fondamentalistes illuminés, les « Précurseurs », qui semblent tout droit sortis de la secte Aum. Et dans ce monde fantastique et fantasmatique nommé "1Q84", cohabitent deux lunes sous lesquelles règnent d'étranges lutins, les « Little People » qui décident du destin des hommes....

Entre ce monde tristement réel de 1984 et le monde parallèle de 1Q84 évoluent en alternance deux personnages, Aomamé et Tengo, tous deux âgés de vingt-neuf ans. La première est une tueuse à gages qui trucide sans état d’âme les responsables de violences conjugales. Le second, professeur de mathématiques, est un apprenti romancier appelé à réécrire un récit imparfait. Ils se sont rencontrés et brièvement aimés sur les bancs de l'école et ne se sont jamais revus depuis. Chacun a évolué différemment : Aomamé est devenue une ninja-tueuse traquant le Mal à travers Tokyo, plus doux, Tengo est l'ange gardien d'une gamine surdouée et dyslexique, qu'il aide à écrire un roman. En dépit de leurs différences ils se savent destinés à se retrouver en un monde et un temps hypothétiques, conscients d’être profondément liés et reliés par une même quête du dépassement de soi et de l'invisibilité et par des communautés d’esprits anonymes ou célèbres, réels ou imaginaires : Carl Jung, Marcel Proust, Tolstoï, Dostoïevski, Rameau, Janácek...

On le voit : 1Q84 ne se prête guère au résumé, difficile de faire l’impasse sur la lecture des tomes précédents avant d’aborder cet ultime volet. Le livre 2 suscitait nombre de questions, ce Livre 3 est destiné à y répondre, sur un mode plus intimiste et plus secret, l'enfermement précédant l'éclosion finale des deux âmes-sœurs. Pour aider le lecteur à se remémorer les livres précédents et mieux les appréhender (y compris certaines choses qu'ils ignorent parfois eux-mêmes), Murakami introduit un nouveau personnage, un détective, dont la quête minutieuse des détails d’apparence anodine, donne à son récit une ampleur et une portée nouvelles. Un éclaircissement bienvenu dans cette saga en définitive limpide mais parfois volontairement obscurcie de ténèbres sur lesquels veille :"la chouette savante qui nous dispense la sagesse de la nuit".

Elle seule a sans doute la réponse à cette lancinante et ultime question au cœur de cette universelle Odyssée : « La fiction reflète-t-elle le monde ou le monde est-il contaminé par la fiction ? ».

* 1Q84. Haruki Murakami. Traduit du japonais par Hélène Morita. Ed. Belfond

Livre 1, 536 p., 23 €, Livre 2, 500 p., 23 €. Livre 3, 546 p., 23,50 €.

Livre 1, 536 p., 23 €, Livre 2, 500 p., 23 €. Livre 3, 546 p., 23,50 €.

L’inextinguible soif des Antiquaires…

Pablo de Santis écrivain argentin, romancier et scénariste, né en 1963 est l’auteur de quatre romans (tous édités chez Métailié). Le dernier, la Soif primordiale savant mélange d’amour des livres et de surnaturel vampirique flirte habilement avec mythes et références littéraires du genre, pour mieux les dépasser en les revisitant. Au mythe néo-gothique un peu poussiéreux du vampire De Santis a voulu en effet infuser du sang neuf en s'intéressant aussi bien au triste destin de ses créatures monstrueuses qu'à l’écoulement lent du temps dans l'ambiance si particulière d’une Argentine sous dictature.

Dans le Buenos Aires des années 50 où un «ministère de L’Occulte» surveille«l’activité des spirites, des devins, des sectes», afin d’y détecter, parmi les charlatans en tous genres, ceux doués d'un vrai pouvoir, le jeune narrateur Santiago Lebrón, apprenti chez son oncle, réparateur de machines à écrire est engagé par l’Últimas noticias, le journal qu’il lui arrive de dépanner, pour devenir journaliste chargé de la rubrique des mots-croisés, mais aussi, curieusement, de celle de l’ésotérisme.

Pour infilter ces milieux il participe à la convention mystérieuse des « antiquaires », (titre original du roman), de singuliers individus qui vivent entourés de vieux objets, s'échangent des livres rares et semblent tous habités par une « soif primordiale », celle du sang. Vampires traqués par certains, ils ont dû pour survivre, mettre au point un élixir de substitution à base de plantes pour étancher leur soif. Au fil de ses investigations Santiago tombe amoureux fou de la fille de l’un deux et apprenant que les victimes de «la soif primordiale» seraient «les seuls à avoir le droit de parler d’amour impossible», décide de se joindre à eux par transfusion de sang contaminé. Devenu vampire par amour il cherchera à survivre, et si possible pour l'éternité, en quête d’un grimoire, permettant à un antiquaire de pouvoir vivre son amour.

De Santis revisite alors les codes du genre: de vieux livres passent de mains en mains dans la Buenos Aires de Borges aux bibliothèques poussiéreuses dans le dédale des rues partagées entre lumière crue et pénombres propices aux déplacements furtifs.

Ombre et lumière : alternant après-midi baignés de poésie et quêtes secrètes au long de ruelles obscures, Pablo De Santis, à la manière de Carlos Ruiz Zafon, excelle à restituer l’attraction si particulière des vieilles villes, la magie des vieux livres et la fascinante attraction exercée par certains d’entre eux. Et c’est en laissant passivement opérer le charme étrange de cette ambiance singulière que l’on pourra pleinement savourer ce roman entre lenteur et exaltation pour en subir l’insidieux envoutement.

* LA SOIF PRIMORDIALE (LOS ANTICUARIOS) de Pablo de Santis. Traduit de l'espagnol par François Gaudry. Ed. Métailié, 246 p., 18,50 €.

La Nostalgie n’est plus ce qu’elle était …

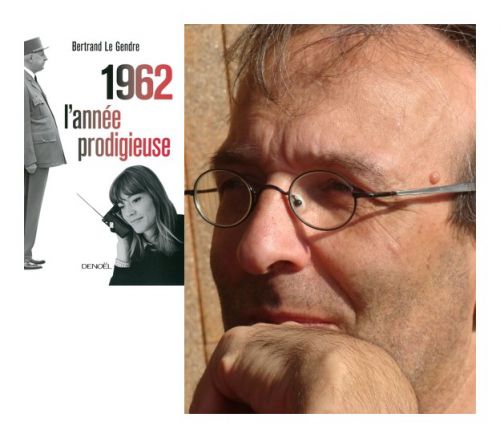

Et si, pour un instant, dans notre France d’aujourd’hui déprimée et à l’avenir pour le moins incertain nous nous offrions un voyage dans le temps ? Plus précisément 50 ans en arrière ? Nous nous retrouverions en 1962, une « année prodigieuse », selon Bertrand Le Gendre ancien journaliste du Monde qui revient sur cette année : état de la France, événements qui ont fait la une des journaux, mutations et évolutions de la société française entre mode, chanson et surtout situation économique, sociale et politique. Pourquoi 1962 ? C’est que cette année fut la plus glorieuse des fameuses Trente Glorieuses (1946-1975), trente années continues de croissance et d’expansion économique…De quoi rêver : un chômage d’à peine 2 % de la population active avec une croissance record de 6,8 % ! Et une économie installée dans un "triangle magique", conciliant durablement expansion économique, stabilité monétaire interne et équilibre extérieur que jamais plus, par la suite, le pays ne connaîtra. Le bonheur ? Presque ! L’ascenseur social fonctionnait, l’avenir s’annonçait rose ! Difficile désormais d’être après avoir été. Une nostalgie rétrospective concédée par Bertrand Le Gendre qui conclut :"Comparer c'est se désoler", , car si la France du général de Gaulle "exultait", "celle de Nicolas Sarkory broie du noir".

La France et les français revenaient pourtant de loin : pas de téléphone, ou si peu - 6,4% des ménages équipés – et encore peu de réfrigérateurs, de machines à laver, de télés, (une chaîne unique en noir et blanc), de salles de bains et de vieilles nationales sur lesquelles circulaient de rares voitures…Le pays allait mettre les bouchées doubles avec le boom de la consommation et du crédit. Des promesses de lendemains qui chantent qui dissimulaient mal inégalités et archaïsmes : les femmes ne travaillaient pas et n’avaient droit ni à la contraception, ni à fortiori, à l’avortement. Pour les hommes le service militaire était encore obligatoire, mais sans obligation désormais d’avoir à faire, la dernière sale guerre coloniale. Après l’abandon de l’Algérie (30 000 morts français, 300 000 côté algérien) et la liquidation de son Empire colonial, la France est désormais réduite à elle-même, tournant difficilement la page entre retour des rapatriés, ultimes convulsions de l’OAS et sanglante répression du métro Charonne. Oui…1962 fut tout cela, une année riche en atrocités mais heureusement aussi pleine de vitalité.

Sortant progressivement de sa ruralité ancestrale le pays connaît un véritable boom économique : construction d’universités, de Roissy, des halles de Rungis, du RER, des tours de La Défense. Bouclage du périph derrière lequel surgissent de « grands ensembles » pour résorber les « bidonvilles » où s’entassent des immigrés italiens, portugais et de plus en plus des maghrébins que Renault embauchait à tour de bras pour soutenir la cadence. Dans les familles tout change aussi : les jeunes, transistor collé à l’oreille, découvrent le rock made in USA, les Beatles, le « yé-yé », le twist...Et leurs « idoles » : Johnny, Eddy et les autres…s’inventent des noms américains pour chanter en français les tubes anglais qui passent en boucle dans Salut les copains. Leurs cadets découvrent Bonne nuit les petits, tandis que leurs parents pleurent la mort de Marilyn Monroe et d’Edith Piaf, tout en s'émerveillant du lancement du premier satellite de communication, Telstar, une ouverture sur un monde qui accélère. Vatican II fait évoluer l’Eglise. Kennedy fait reculer les Soviétiques (avec l’affaire des missiles de Cuba, et le risque bien réel d’une troisième guerre mondiale), la guerre froide se réchauffe : les deux «K», Kennedy et Khrouchtchev, pourront désormais se parler en direct grâce au célèbre téléphone rouge…

En France De Gaulle est aux commandes, il prône l’Europe, la réconciliation franco-allemande, la modernité - plus économique que culturelle et morale- ce qui ne sera pas sans conséquences…Il lance le projet du Concorde en partenariat avec les Anglais qu’il déteste. Et élu fin 1958 par les notables, il propose, par référendum, de faire élire le chef de l’État par les citoyens.

Mais le changement n’allait pas assez vite, six ans plus tard en Mai 68, les « baby-boomers » se chargeront d’accélérer l’histoire pour le meilleur ou pour le pire, avec au cœur un indicible espoir, aujourd’hui disparu …

* 1962, L'ANNÉE PRODIGIEUSE. Bertrand Le Gendre. Ed. Denoël, 294 p., 21,50 €.

Condamné à plaider…

En 1962 Éric Dupond-Moretti , celui qui allait devenir le meilleur avocat d’assises de sa génération, avait un an. Né en avril 1961 dans un milieu modeste à Maubeuge, sa vocation est née à quinze ans après avoir entendu à la radio que Ranucci, l’homme du "pull-over rouge", avait été exécuté à l’aube. Depuis lors lui s’est senti : « Condamné à plaider », joli sous-titre de son livre « Bête noire », extrait d'un portrait dressé à l'époque de l'affaire d'Outreau par Stéphane Durand-Souffland (le chroniqueur judiciaire du « Figaro »), avec lequel il a écrit ce livre qui décrypte le système judiciaire et ses coulisses. »… La tuyauterie, en quelque sorte. Ce qu'on ne dit jamais. ». Dans ce théâtre d’ombres où se joue la vie d’un homme, on rentre dans l’envers (ou l’enfer ?) du décor, dans les secrètes coulisses des petites et grandes misères de l’institution: prétentions, agacements, luttes de pouvoir, coups bas, petites et grandes lâchetés avec un triste corollaire parfois, l'injustice.

Éric Dupond-Moretti sait de quoi il parle après trente années passées à courir les prétoires, robe noire en boule sous le bras, d’hôtels en aéroports, tuant l’attente anxieuse d’un verdict dans une brasserie enfumée, face au Palais de justice. Travaillant beaucoup, se reposant peu, l'étudiant en queue de classement à l'école du barreau de Lille, lauréat du concours d'éloquence des jeunes avocats, allait conquérir légitimité puis notoriété après avoir obtenu plus de cent acquittements dans des procès parfois très médiatiques (Outreau, l’ assassinat du préfet Claude Érignac, entre autres...) qui lui vaudront l’ironique surnom d’Acquittator"...

Certains l’accusent à tort, de choisir des procès médiatiques et de flirter avec une presse qui rebondit sur la misère civique, alors qu’il plaide pour de parfaits inconnus, avec la même attente angoissée du verdict. Les méthodes sont les mêmes : « Le temps d'une affaire, j'entre dans la vie de mon client et j'utilise la mienne pour le défendre au mieux. J'arrive dans des villes dont je ne connaîtrai que le palais de justice, ma chambre d'hôtel me sert de bureau. Quand c'est fini, je remballe et repars pour une autre préfecture...

Sa réussite il la doit sans doute à son amour des hommes : victimes ou témoins, bons ou mauvais, coupables ou innocents qui « se défendent souvent plus mal que les coupables ». Tous gens ordinaires plongés un jour dans l'étrange spectacle d’un procès d'assises strictement ordonné autour du respect des rituels et des rôles attendus de chacun, sous la houlette d’un président dont on mesure souvent mal, ce que peuvent être le poids et l'influence qu’il exerce. Éric Dupond-Moretti en fustige quelques-uns, jugés médiocres et parfois tricheurs, se disant toujours fasciné chaque fois qu'il « rencontre un magistrat d'exception qui se dépouille de tous ses a priori ». Et entre autres les reflexes corporatistes d’une profession qui perçoit le verdict d'innocence comme un désaveu de leur fonction. De son côté l’avocat, simple auxiliaire de justice, a pour fonction de réintroduire de l’humain dans un lieu où, bien souvent: « la violence judiciaire porte les habits endimanchés de la vengeance » et surtout d’emporter l'intime conviction des jurés avec la seule arme du verbe : poser sa voix, prendre le temps, instaurer une musicalité et un rythme dans une plaidoirie, alterner gravité et légèreté, et si possible, faire sourire les jurés. Et ne pas omettre surtout d’imposer les silences: « Rien n'est plus éloquent que le silence, aux assises comme dans tous les lieux sacrés «.

Un art semblable à celui de la scène, mêmes angoisses, mêmes symptômes: un poids énorme sur les épaules, le tract jusqu’au vomissement avant la plaidoirie, la solitude et la déprime après avoir échoué à emporter l'avis des jurés. Mais Dupond-Moretti persiste et signe : « Cette vie-là, je l'ai choisie, je l'aime et elle me tue à petit feu. J'ai mal et peut-être est-ce que j'aime avoir mal... »

* « Bête noire, condamné à plaider », Éric Dupond-Moretti et Stéphane Durand-Souffland. Éd . Michel Lafon, 250 p. 17,95 €.