Rentrée littéraire d'hiver

Rentrée littéraire d'hiver

Voilà ...Le mirage des prix littéraires s'estompe, absurde carnage, tragique hécatombe de livres qui tous ensemble se pressent sur les étals submergeant libraires, journalistes, et jurés de prix , tout autant que les lecteurs aux prises avec la reprise du travail et la rentrée scolaire. Et que dire des auteurs décimés en rangs serrés, tels de braves soldats affrontant la mitraille du champ de bataille littéraire bientôt tapissé de livres morts?

Or, voici qu'à peine lus les ouvrages des heureux survivants, d'autres auteurs se pressent, aussi nombreux, sur la nouvelle ligne de la rentrée littéraire d'hiver. Un deuxième rendez-vous annuel des éditeurs qui avec 525 nouveautés fait la part belle aux romans d'origine étrangère et à la fiction avec une hausse de plus de 9% du nombre de nouveaux romans. Parmi les recrues des plumes françaises célèbres :Yasmina Reza, Marie NDiaye, Michèle Lesbre, François Bégaudeau, Daniel Arsand, Joan Didion... histoires d'amour, de familles, d'enfances troublées, de faits divers et de mal être contemporain... Une ambiance pas toujours rose. .. Pas plus souvent que dans la littérature étrangère: retour d' Haruki Murakami, l'auteur japonais préféré des Français qui délaissant la science-fiction de "1Q84", se plonge avec "Underground" (Belfond) au cœur de l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, retour aussi de Jeffrey Eugenides avec une variation sur le classique trio amoureux, "Le roman du mariage" (L'Olivier) et de son compatriote, Don DeLillo, avec un recueil de nouvelles, "L'ange Esmeralda" (chez Actes Sud), entre art, interrogations métaphysiques et malaise contemporain.

Parmi tous ces nouveaux romans combien de promesses tenues ou non tenues? Et y peut-on escompter un ou des chefs-d’œuvre ?....Mais comment les reconnaître? Bien que la notion de chef d'œuvre soit universellement partagée, il n'existait curieusement jusqu'alors aucun livre qui leur soit consacré. C'est là le propos du livre: « A propos des chefs-d'oeuvre » de Charles Dantzig. Son Dictionnaire égoïste de la littérature française , puis Pourquoi lire ? s'étaient intéressés aux voluptés de la lecture: « une lecture réussie, c’est aussi rare, aussi bon et laissant un souvenir aussi charmé qu’un acte sexuel bien accompli". Il passe cette fois de l'autre côté du miroir, celui de la création pour s'interroger: Qu'est ce qu'un chef-d’œuvre ? Et comment assurément le reconnaître?

Le chef-d'oeuvre nous transforme en chef-d'oeuvre

A ces questions, Charles Dantzig répond en fendant allégrement les lignes de l'histoire littéraire en courts chapitres et allègres digressions qui alternent réflexion érudite, humour, analyse, confession et étude pour définir, in fine ce qu'est un chef-d'œuvre littéraire. Tout d'abord par opposition à cequ'il n'est pas: le chef-d'oeuvre ne se calcule pas, ne répond pas à des dogmes ou à une quelconque recette. Il est à la fois nécessaire et inutile, surtout « il est » et s'impose, en se suffisant à lui-même et en créant de nouvelles formes. Sans prétendre être l'alpha et l'oméga, le chef d'oeuvre est dépourvu d’utilité sociale, politique, et encore moins morale, sa véritable justification d'ordre quasi divine, est de lutter, par la création contre le scandale de la mort, en étant avant tout amour, ce par quoi on peut ainsi le distinguer le plus aisément.

Loin des recettes toutes faites, il ne ressemble à rien de connu, il est un fait nouveau, inédit, abasourdissant de langage, une rupture, un fracas né d'un état de grâce, un acte de courage et surtout l'aboutissement d'un nécessaire travail né au coeur d'un abandon: « comme la trapéziste qui, semblant lâchée par son partenaire, saisit un foulard au passage »). Il ne prétend pas néanmoins à la perfection: car "la perfection tue [...] La seule perfection, c'est la mort." Mais il triomphe néanmoins du temps pour accéder à l’immortalité, y entraînant à sa suite le lecteur, car: » Nous n'avons pas de dieux, nous avons des livres. Le chef-d'oeuvre est un royaume dont nous sommes un instant des rois »».

Le concept de chef d'oeuvre est d'origine médiévale, il y était l'ouvrage "supérieur" qu'un artisan compagnon présentait à sa confrérie pour en être admis grâce à la démonstration de son savoir-faire. En littérature, Voltaire a introduit la notion dans Le siècle de Louis XIV, en 1752. Depuis la notion de chef-d’œuvre littéraire, loin d’évoluer, oscille toujours entre laborieux et magie par-delà les époques et ses lieux de naissance. Puis au nom de la distinction capitale entre forme et sujet, Dantzig établit ensuite une hiérarchie selon la thématique du roman et la manière dont il est écrit. Parmi les heureux élus : Homère, Pétrarque, Boccace,Beckett, Heine, Racine, Proust, Wilde, Shakespeare, Stendhal et Balzac et d'autres connus et surtout moins connus, piquant ainsi notre curiosité: Pierre Lerne, Pierre Herbart, Ennio Flaiano, Savinio, Bernard Manciet,...Un classement très subjectif où figure « Les Aristochats » de Disney, mais dans lequel Molière est qualifié de « bon pour le théâtre », Flaubert de « trop fabricant ». Au pilori certains auteurs de chefs-d'oeuvre supposés : Duras, Dostoïevski et surtout Céline, injustement démoli en quelques traits, et Jules Romains, Zola, Dostoïevski ou Aragon qualifiés de « raseurs »!

Par opposition la catégorie supérieure de livres se reconnaît à leur dualité de sujets: un sujet apparent et un sujet réel dont le trait essentiel tient à la personnalité de l’auteur. (Dans Madame Bovary, le sujet ainsi est la misogynie de Flaubert et certaines des conséquences de la lecture). Mieux encore; il existe une catégorie encore supérieure de livres qui traitent de l’art général de cette œuvre particulière, à l'image du premier roman occidental: »Don Quichotte », qui est avant tout une réflexion sur la façon d’écrire des romans. Comme le seront plus tard « À la recherche du temps perdu » et les romans de Thomas Bernhard. C'est que la singularité de la forme est un élément essentiel du chef-d’œuvre, la forme elle-même étant son vrai sujet, et surtout pas la réalité, la littérature n'ayant pas à montrer mais à être...Exit le réel donc, raconter une histoire est indigne de l'artiste.

L'ouvrage supérieur ainsi conçu nous protégera de la médiocrité, nous permettant parfois d'accoucher d'un chef-d'oeuvre sous forme d'une histoire d'amour éloignée du trivial d’une vie domestique, qualifiée de vie d’« esclave » propre à des boeufs! C'est que Dantzig méprise l’ordinaire et vomit le commun: «un chef-d’œuvre est ce qui s’oppose à la mentalité comptable du monde », il est « une rupture dans la monotonie de l’utile » . Sa grande affaire à lui est la littérature et ses quelques serviteurs avisés: (auteurs, universitaires, critique, rares amateurs) qui permettent d'agrandir le cercle des lecteurs pour conférer à l'ouvrage supérieur une notoriété qui tient parfois moins à sa lecture qu'à une anecdote (la madeleine de Proust...), ou un caractère quasi universel: (Un Rastignac, une Bovary...)

Snob Dantzig? Disons pour le moins germano-pratin élitiste! Convenons toutefois que sa lecture ouvre maintes perspectives, allées et contre allées propices à la réflexion. Et puis il n'est pas interdit (voire recommandé!) de contester certains de ses choix ou de ses à priori littéraires, ce qui constitue en soi, un excellent exercice intellectuel! Il a, pour le moins, le mérite de nous confronter à nos attentes, nos goûts et nos éblouissements littéraires. En un mot de nous questionner sur notre propre rapport à la littérature. Et la liste de ses chefs d'oeuvre (* voir ci-dessous) nous rassure: elle n'est pas finalement si éloignée de la notre!

* À PROPOS DES CHEFS-D’ŒUVRE. Charles Dantzig. Ed. Grasset, 276 p., 19,80 €

* Les plus grands chefs-d’oeuvre selon Charles Dantzig:

«Mcbeth» de William Shakespeare (en haut), «A la recherche du temps perdu» de Marcel Proust (au milieu) «L’importance d’être constant», d’Oscar Wilde (en bas), «Fêtes galantes» de Paul Verlaine, «L’homme sans qualités», de Robert Musil, «Pierre ou les ambiguïtés», de Herman Melville «Le livre de l’intranquillité» de Fernando Pessoa.(ndla: ouf! merci de l'avoir inclus dans cette liste!)

** extraits:

prodige du chef-d’œuvre

Un chef-d’œuvre, qui n’était rien l’instant d’avant sa publication, est immédiatement un centre. Il déplace les gravitations. Dans sa direction sans doute, mais aussi au profit de tout le domaine auquel il appartient. Un nouveau roman qui est un chef-d’œuvre, et la littérature est revivifiée. La création qui avait été lentement repoussée vers la périphérie est à nouveau regardée. Le monde broutait, bœuf qu’il est, à une certaine place, le chef-d’œuvre advient, le bœuf penche et glisse, il lui pousse des ailes, il devient rossignol. L’humanité sait que le chef-d’œuvre l’empêche de s’enfoncer avec les autres bœufs dans la glaise définitive du neutre. Le chef-d’œuvre est égoïste pour mieux être altruiste. Ne le lui répétez pas, il n’aimerait pas ce risque de confusion entre un effet vertueux et l’esthétique.

les trois sujets du chef-d’œuvre

Un chef-d’œuvre est un bond. Bond vers un domaine jusque-là inexploré, bond de manière inattendue. Quand les auteurs de livres normaux sautent tous en ciseaux, réussissant parfois bien mais sans étonner, l’auteur du chef-d’œuvre invente sa façon de sauter, comme Dick Fosbury, l’athlète américain, dans les années 1960. Le nom de cet acte capital perd sa capitale et de propre devient commun. Un fosbury. Chaque chef-d’œuvre est un langage.

Une langue est un abandon volontaire de sens au profit de la paix. Chaque mot a pour chacun une nuance différente, qu’il délaisse sans joie pour mener une vie sans joie, au profit du « sens commun ». C’est si triste, le « sens commun ». Le renoncement, la voie moyenne. Au moins la vie sociale qui s’ensuit est-elle à peu près tranquille. La littérature regagne les nuances, et nous la joie. Chaque créateur de chef-d’œuvre invente une langue différente. Le chinois, l’italien, le novalis, le mishima. Voilà ce que réussit le chef-d’œuvre. Et, chose étonnante, elle est comprise par tous, sans peine et sur-le-champ.

Et quand bien même cela nécessiterait un temps d’adaptation ou un effort ? Nous vivons dans un monde de l’effort. Il s’agit, quelle qu’en soit la difficulté, de réussir dans l’entreprise, de devenir un capitaine d’industrie, d’inventer une famille, de lui acheter une résidence secondaire, de faire du saut à l’élastique pendant les vacances. On propose jour après jour à notre vénération les sportifs, ces incarnations de l’effort. Effort, effort, effort, l’effort est vénéré. Sauf en littérature, où il devient tout de suite scandaleux. On est prêt à admettre qu’il faut quatre-vingts jours pour monter l’Annapurna et à son sommet voir la lumière, et on ne l’accepte pas pour les chefs-d’œuvre.

Les meilleures œuvres de création sont des réflexions sur leur domaine. Le Satiricon ne se lit qu’abusivement comme une comédie légère : il commence par une sortie d’Encolpe, le narrateur, sur la rhétorique du moment, son enflure et son mensonge ; le premier roman occidental est une réflexion sur la façon d’écrire des romans. Tout bon livre, je crois, a un sujet apparent et un sujet réel. Madame Bovary, sujet apparent, la vie d’Emma Bovary ; sujet réel, les conséquences de la lecture, car Emma est, non pas corrompue par de mauvaises lectures, personne ne l’est jamais, mais la combinaison de livres niais sur son cerveau mal assuré produit de malheureux effets d’exaltation (du moins ce que Flaubert, descendant du Molière des Précieuses ridicules, juge malheureux, l’exaltation semblant interdite aux femmes à l’exception du mysticisme, érotisation convenable décidée par les hommes). Il arrive que des livres soient pris pour autre chose que ce qu’ils sont à cause de leur sujet apparent. Au cinéma, Independence Day, de Roland Emmerich (1996), passe pour un bon film populaire de science-fiction, alors que c’est un chef-d’œuvre d’humour juif (sujet réel). En littérature, Stendhal est pris par la partie du grand public qui le connaît pour un auteur de romans d’amour, alors qu’il est le romancier du génie bafoué de l’enfance.

On distingue la catégorie supérieure de livres à ceci qu’ils ont, en fait, deux sujets réels. Le second sujet, plus enfoui que le premier, est toujours le même : le trait essentiel de la personnalité de l’auteur. Dans le cas de Madame Bovary, ce sujet est la misogynie de Flaubert. Il existe une catégorie encore supérieure de livres, et plus rare, celle qui traite encore plus profondément d’un autre sujet. Ce sujet essentiel reste lui aussi le même : l’art général de cette œuvre particulière. S’il s’agit de romans, le sujet essentiel est le roman. On peut prendre du plaisir à lire des romans à « histoires », mais ce n’est pas sans le sentiment qu’il leur manque quelque chose. Il y a une très grande distance entre un roman picaresque qui n’est qu’un roman picaresque et Don Quichotte, dont les aventures sont une critique des romans de chevalerie et une analyse des dangers de la lecture sur les cerveaux fragiles (forte révélation sur Flaubert, dont l’Emma est cette Doña Quichotte aux mauvaises lectures ayant chaviré son petit cerveau inculte). Le roman et la façon d’en écrire sont évidemment le sujet essentiel d’À la recherche du temps perdu et des romans de Thomas Bernhard. En peinture, Zurbarán peint des saints (sujet apparent) ; au-delà, il peint leur orgueil (sujet réel 1) ; au-delà encore il peint sa propre intransigeance (sujet réel 2) ; au-delà enfin, il peint sur la peinture (sujet essentiel). Ainsi, le sujet essentiel de sa Sainte Engracia (au musée des Beaux-Arts de Strasbourg) est la peinture de la robe – pas la robe, sa façon d’être peinte ; de son Saint Grégoire (au musée des Beaux-Arts de Séville), portant une étole rouge et tenant, d’une main gantée de rouge, un livre à la tranche rouge, la couleur rouge ; et ainsi de suite. Il n’y a pas de « sujets » à cette peinture qui semble un prototype de la peinture à sujet, étant religieuse. Zurbarán peint la peinture. Il n’y a pas de sujet au chef-d’œuvre que la forme même de ce chef-d’œuvre. Il n’y a pas plus génial critique que le créateur. Il connaît son art mieux que tant qui le jugent et savent beaucoup moins qu’ils ne le pensent, parce qu’ils ne savent pas de l’intérieur. La singularité de la forme est un élément essentiel du chef-d’œuvre. La forme est son sujet.

les trois états de la littérature

Le chef-d’œuvre n’a pas de sujet spécifique. Il ne sert aucune cause. S’il existe une caractéristique commune à ceux que j’ai mentionnés, c’est qu’ils ne démontrent pas. Condition indispensable, sans doute, tellement qu’elle l’est à toute bonne littérature. La littérature ne consiste même pas à montrer. Elle consiste à être. Dans la fiction, quand un écrivain parle d’un arbre, il ne le démontre évidemment pas, il ne le montre même pas, il l’est. Même chose quand on parle d’écrivains ou de quoi que ce soit d’autre. On est la chose. C’est ce qui apparente la littérature aux plus anciens mythes. Elle est métamorphose. Du sujet (et voilà probablement pourquoi, dans la bonne littérature, il n’y a pas de « sujet »), de l’auteur, du lecteur. Cela les transporte un instant dans les cieux.

© Grasset, janvier 2013

"Comment prétendre n'être pas ce qu'on ne voulait pas être ?"

« Ladivine », dernier des quatorze romans de Marie NDiaye, succède à Trois Femmes puissantes, (prix Goncourt en 2009), s'articulant aussi, autour de trois récits et trois femmes souffrantes : mère, fille et petite-fille et des thématiques identiques : vertiges de l’angoisse identitaire et singularité individuelle dissimulée sous les masques des apparences.

Ladivine qui donne son nom à l'ouvrage est la "négresse", une femme de ménage, noire, modeste et digne, qui vit, solitaire, dans le bric à brac d'un minuscule rez-de-chaussée. Elle est la mère de Malinka, une "fille obscure et solitaire", que l'on découvre dans la première partie du livre : née de père inconnu, blanc, qui l'a abandonnée à la naissance, elle a hérité de sa peau claire, elle n'a eu de cesse ensuite de renier son identité passée. Ayant changé son prénom pour Clarisse, elle se tient à distance de cette mère dont elle a honte, au point de la faire passer auprès de ses copines pour sa « servante ». Plus tard, ne supportant pas l'amour excessif qui l'étouffe, elle est clandestinement partie vivre du côté de Bordeaux où elle a épousé Richard, un plaisant concessionnaire automobile. Devenue une femme « impersonnelle, irréprochable et candide », fuyante et insaisissable, elle prend clandestinement le train, chaque premier mardi du mois, pour rendre visite à cette mère dont elle cache l'existence à ses proches: «Elle éprouvait, à être la fille de cette femme, une honte et une peur atroces.».

Bientôt quittée par son mari, Richard, Clarisse-Malinka tente de se reconstruire avant d'être sauvagement assassinée par son amant. Sa fille Ladivine, est la troisième femme du livre, elle est la fille de Richard et de Malinka/Clarisse qui l'a baptisée du prénom de cette mère reniée, sans doute en raison du mélange de honte et de culpabilité qui la ronge, et devenue mère elle-même, réfléchit sur le sens de sa vie. Adulte, Ladivine épousera un Berlinois, avec lequel elle aura deux enfants. Un jour, sur les conseils de Richard, son père, sa petite famille partira en vacances, sans doute en une Afrique que l'on découvre avec elle. On y croise ainsi des meurtriers et d'étranges chiens, dont la présence diffuse émaille les pages du roman, comme d'étranges miroirs et d'improbables réincarnations d'humains frappés d'un sort funeste. Mais bientôt ces vacances tournent au cauchemar...

Autour de ce canevas qui se prête mal au résumé, Marie Ndiaye construit un récit dont la forme superbement classique s'évade sans cesse en un monde incertain nimbé de mystères et d'étrangetés. Sarabandes des pensées, pulsions refoulées, désirs trop vite avortés, chimères, se succèdent au fil d'un délicat monologue intérieur. Très vite, en une fantaisie envoûtante et grave, transparaît un univers, entre réel et merveilleux dans lequel rêves incohérents et cauchemars vertigineux s'interpénètrent à l'envi. Un récit baigné d'une ironie douce-amère au phrasé particulier, lent, complexe et d'abord déroutant pour mieux ensuite succomber délicieusement aux sortilèges d'une langue envoûtante. Du grand art! Celui de Marie Ndiaye qui lui a valu d'être sélectionnée pour le prestigieux Man Booker International Prize.

* Ladivine. Marie Ndiaye. Ed. Gallimard, 404 p. 21,50 €.

«Il n'avait rien pigé».

Souvent commodément qualifié « de plus francophile des écrivains britanniques », depuis son "Perroquet de Flaubert," Julian Barnes nous revient à 67 ans avec : "Une fille, qui danse," (Booker Prize 2011), une méditation inspirée et nostalgique, brève et dense, autour d'un mystère qui ne sera révélé qu'en fin de livre…Une fin en écho au titre original: "The Sense of an Ending". "Ending" signifiant à la fois la chute du livre, très surprenante et surtout l'imminence de la mort. Barnes aurait préféré : "Unrest" (trouble)" pour finalement opter pour: "Une fille, qui danse", avec sa virgule, symbolisant l'empreinte du temps inopinément surgi au détour du souvenir d’un émoi amoureux. Car c'est le temps égaré dans les méandres des sentiments qui est au cœur de ce livre, fiction, fable et journal intime de Tony Webster, unique et très subjectif narrateur de l’histoire.

D'abord empreint d'un certain détachement Tony liste, à la manière de Pérec, les images disparates et énigmatiques qui ont jalonné la première partie de sa vie vers la fin de son adolescence...quelques débris de souvenirs surnageant sur l'océan incertain de sa mémoire . Dans l'Angleterre provinciale des sixties, des compagnons d'études ambitieux et arrogants se passionnent pour la philosophie, parmi eux le ténébreux et brillant Adrian, grand lecteur de Camus qui leur assure que le suicide est la question centrale de l'existence. Autour d'eux gravite la secrète Veronica, « la fille, qui danse" qui délaissant bientôt Tony pour Adrian incitera Tony, fou de jalousie, à écrire une lettre assassine qui transformera cette comédie légère en tragédie. Car peu après, Adrian se suicide, conformément ou pas, à ses convictions "philosophiques".

Culpabilité, incompréhension, oubli... En quelques pages, Tony traverse les quatre décennies qui le séparent du suicide de son ami. Il est devenu un ordinaire sexagénaire chauve, ayant toujours vécu "prudemment" et à présent retraité, a tout perdu, y compris ses illusions et en partie, sa mémoire. Il se rend compte que la première moitié de son existence n'est pas celle dont il avait le "souvenir". Assailli par la culpabilité et les remords il doit réviser ses conceptions sur le passage du temps, qui passe, efface, remodèle et construit notre moi, et remet en question la mémoire embrouillée et incertaine qui rend compte de nos vies: "Ce qui reste finalement en mémoire n’est pas toujours ce dont on a été témoin.", « ...tout ce que l'on a engrangé, au fil des ans, dans nos têtes n'est que littérature.... ». Il s'interroge, dès lors: comment parvenir à une vision objective du passé si l’on ne dispose que de son seul point de vue? Découvrant alors qu'Adrian avait tenu un journal intime, il espère qu'il lui permettra peut-être de découvrir les raisons de son suicide. Pour en savoir un peu plus il reprend contact avec Veronica, en vain, car celle-ci, mystérieusement silencieuse, lors de trois rendez-vous furtifs, semble prisonnière d'un inavouable secret...

Le lecteur découvrira que la vérité s'avèrera bien plus terrible que Tony ne se l'imaginait... et prisonnier du point de vue exclusif du narrateur se sentira lui aussi, piégé par cette histoire, en découvrant, quelque peu ébranlé, que Tony est loin d'être fiable. C'est qu'au fil des pages, le doute sur l'exactitude des faits et l'interprétation qu'en fait Tony s'insinue peu à peu par l'accumulation de petits détails épars: phrases ordinaires, bientôt énigmatiques, gestes anodins inexplicables, et surtout perception de la relativité d'un temps objectif trompeur qui occulte le vrai temps subjectif et malléable dans notre relation à la mémoire. Il pressent ainsi derrière l'histoire de Tony l'existence d'une toute autre histoire, un autre livre affleurant dans le livre, un récit souterrain et non perceptible par la seule logique parce qu'obstrué par l'opacité d'une nature humaine irréductible à l'analyse et rétive à toute exploration objective. La vérité insoupçonnable et insoupçonnée demeure, résistant inébranlablement, à l’assemblage illusoire d'une incertaine mémoire.

Le temps, l'histoire, l'illusion de la mémoire... ces thématiques omniprésentes dans l'oeuvre de Barnes forment la matière même de cette recherche du temps perdu qui, en dépit de motifs proustiens récurrents dans le texte, s'avère illusoire, en raison de l'insondable opacité de la mémoire. La lucidité, la drôlerie et la tendresse du roman dans laquelle baigne ce texte évoquent plutôt James ou le Joyce de « Dubliners » à la poignante mélancolie avec ce regard détaché, ironique, parfois cruel, mais toujours implacablement lucide, que l'écrivain pose sur ses personnages dans une passionnante réflexion sur le temps.

Ici Barnes, tendrement pessimiste est au sommet de son art, avec ce magnifique roman doux-amer sur une hypothétique vérité fracassée sur les incertitudes de la mémoire excluant toute velléité de réappropriation véritable d'une vie . Un échec assumé qu'il résume en quelques mots: « Et sur la tombe de Tony on aurait pu graver: « Il n'avait rien pigé».

*Une fille, qui danse, Julian Barnes. Ed. Mercure de France, 208 p., 19 €.

Extrait:

« Et ça fait une vie, non ? Quelques accomplissements et quelques déceptions. Elle a été intéressante pour moi, mais je ne serais pas contrarié ni étonné si d'autres la trouvaient moins intéressante.

Peut-être que, dans un sens, Adrian savait ce qu'il faisait. Pourtant je n'aurais manqué cela - ma propre vie - pour rien au monde, vous comprenez ? J'ai survécu. "Il a survécu pour raconter l'Histoire" - c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas ? L'Histoire, ce ne sont pas les

mensonges des vainqueurs, comme je l'ai trop facilement affirmé au vieux Joe Hunt autrefois ; je le sais maintenant. Ce sont plutôt les souvenirs des survivants, dont la plupart ne sont ni victorieux ni vaincus. »

Une nouvelle Physiologie du mariage ?

Fort peu prolifique Jeffrey Eugenides a publié un ouvrage par décennie : Virgin Suicides en 1995, (porté à l'écran par Sofia Coppola en 1999), "Middlesex", en 2002, prix Pulitzer pour une singulière saga familiale autour de la métamorphose d'un hermaphrodite, il nous revient aujourd'hui avec Le Roman du mariage, une comédie amère et profonde sur les années 1980, un « Jules et Jim » revisité et critique à l'égard de l'université américaine. Le livre s'ouvre en effet en juin 1982, sur le campus de Brown, à Providence (New Jersey), au département des études littéraires où la vague française de l'école structuraliste submerge la critique classique des œuvres grâce à la théorie de la déconstruction des textes et de la mort de l'auteur, chère à : Derrida, Barthes, Eco, Deleuze, Blanchot ...

Enthousiastes les étudiants s'inscrivent massivement au très chic séminaire « Sémiotique 221 », délaissant massivement l'enseignement du pompeux et ridicule professeur Saunders, intitulé : « Le roman du mariage : œuvres choisies d'Austen, d'Eliot et de James ». Madeleine Hanna, s'y est inscrite néanmoins pour y cultiver le plaisir légèrement coupable qu'elle éprouve à la lecture de la littérature réaliste du XIXe siècle qui se meurt avec son sujet : « Selon Saunders, le roman avait connu son apogée avec le roman matrimonial et ne s'était jamais remis de sa disparition. A l'époque où la réussite sociale reposait sur le mariage, et où le mariage reposait sur l'argent, les romanciers tenaient un vrai sujet d'écriture. Les grandes épopées étaient consacrées à la guerre, les romans au mariage. L'égalité des sexes, une bonne chose pour les femmes, s'était révélée désastreuse pour le roman. Et le divorce lui avait donné le coup de grâce (...). Qui utilisait encore le mariage comme ressort narratif ? Personne. »

A contre courant elle choisit donc de rédiger un mémoire sur la question du mariage dans la littérature anglaise du XIX ème siècle, celle de Jane Austen, Henry James, George Eliot et d'Anthony Trollope pour lequel : "il n'y a pas de bonheur en amour, sauf à la fin d'un roman anglais".

Elle aura très vite l'occasion de passer aux travaux pratiques car bientôt inscrite au cœur d'un classique triangle amoureux, elle sera écartelée entre le fascinant, Leonard, chercheur en biologie, fort brillant mais sujet à des accès maniaco-dépressifs et Mitchell, son ami fidèle et sérieux, attiré notamment, par la spiritualité. Ce dernier est follement et platoniquement amoureux de la jeune fille qui le cantonne dans le rôle exclusif de confident, lui préférant Léonard, alternativement, au fil de ses états mentaux successifs, amant merveilleux, ou exécrable. Un jour exaspérée par son indifférence, Hannah lui balancera à la figure son nouveau livre de chevet : «Fragments d'un discours amoureux», en guise de symbole de rupture provisoire. "Fragments d'un discours amoureux" était le remède parfait contre les peines d'amour. C'était un manuel de réparation pour le coeur, avec le cerveau comme seul outil. Si on utilisait sa tête, si on prenait conscience de la dimension culturelle dans la construction de l'amour et du fait que ses symptômes étaient purement intellectuels, si on comprenait que l'"état amoureux" n'était qu'une idée, on pouvait se libérer de sa tyrannnie. Madeleine savait tout cela. Le problème, c'est que cela ne marchait pas ».

Hannah finira néanmoins par épouser Leonard, un mariage qui la laisse "à moitié vivante" à la vue de son conjoint contraint de soigner au lithium sa libido défaillante et ses pulsions maniaco-dépressives dont la description quasi clinique offre à Eugenides le sujet d'un roman dans le roman. Alors que Mitchell, ira apaiser son dépit amoureux dans un grand voyage initiatique en Europe, puis en Inde, chez Mère Teresa, avant de retrouver, Madeleine à son retour.

L'histoire de ce triangle amoureux saisi à une époque charnière entre fin des études et entrée chaotique dans l'âge adulte, permet à Jeffrey Eugenides de dresser le portrait d'une génération, celle des années 80, la sienne, aux prises avec la "déconstruction" de toutes les idéologies, qui, sans leur en substituer de nouvelles, rêve toujours secrètement d'un mariage conventionnel. Cette comédie amère sur le désarroi d'une génération permet à Eugenides de signer un séduisant récit d'apprentissage de facture classique, subtilement autobiographique, qu'il a délibérément inscrit dans la lignée des grands romans réalistes anglo-saxons, revisités sur le mode contemporain. Son «roman du mariage» épouse, en effet, étroitement le point de vue intime de chacun des protagonistes à la manière de Jane Austen ou d'Henry James, grâce à une forme narrative classique, avec une construction soignée des intrigues et une complexité assumée des personnages par une écriture exigeante et précise décryptant fidèlement chaque émotion. Autour de ce canevas traditionnel Eugenides développe, en filigrane, une réflexion approfondie sur l'amour, instrument de la perpétuation de l’espèce humaine, lien spirituel unissant deux âmes ou plus simplement, construction culturelle suscitée par les poètes. D'où cette variation inspirée sur le bovarysme, à laquelle invite, cette pensée de La Rochefoucauld placée en épitaphe,: « Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux s’ils n’avaient jamais entendu parler de l’amour. »

* Le roman du mariage. Jeffrey Eugenides. Ed. de l’Olivier 552 p. 24 €

La grande librairie 10/01/2013 sur France 5, François Busnel reçoit Jeffrey Eugenides pour Le roman du mariage aux Ed. L'Olivier:

Le rire pour résister aux horreurs de l'Histoire...

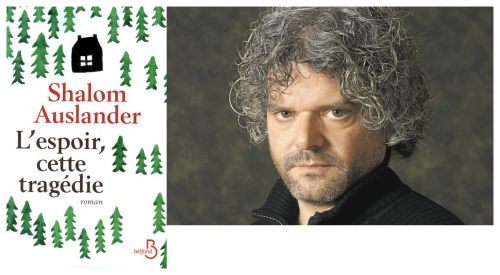

Avec La Lamentation du prépuce (2007) autobiographie ironique provocatrice et douloureuse Shalom Auslander avait réglé ses comptes avec son éducation dans une communauté juive orthodoxe, non loin de New York, un monde de secrets et de culpabilité, dans lequel Dieu « Attention Dieu méchant » aurait jeté les juifs pour les faire souffrir ! Un humour juif corrosif teinté d'auto dérision et d'une forme de résignation , qui lui a valu d'être comparé à Woody Allen, à Philip Roth, ou Kafka...

Avec « L'Espoir, cette tragédie », Auslander revient avec un premier romantout aussi corrosif et provocateur, pour en finir une fois pour toutes, avec une enfance juive ordinaire hantée par la mémoire de la Shoah. A la culpabilité et la persistance de la victimisation dans une mémoire juive fascinée par l'horreur et la souffrance de l'Histoire il oppose, en virtuose, le recours à la fiction et l'arme puissante du rire et de la dérision.

Son héros, Solomon Kugel, a quitté New York pour la petite ville de Stockton, dans l'Etat de New York, un lieu tranquille pour y vivre avec son fils et Jonas, sa mère, masochiste et mythomane, qui, bien que n'ayant jamais quitté l'Amérique, prétend être une rescapée de l'Holocauste. Paranoïaque par nature, Solomon s'inquiète bientôt de la présence d'un pyromane dans la région et pire encore, va découvrir, cachée dans son grenier, une très vieille femme, puante et squelettique qui affirmant être Anne Frank, poursuit l'écriture de son Journal pour en faire un best seller ! Face à Solomon elle invoque son état de santé, et son bon droit à exister : « J'ai été l'heureuse bénéficiaire de six décennies de culpabilité et de remords, monsieur Kugel » ; et quelque peu provocatrice : « Je suis Miss Holocauste 1945. » lui explique qu'il ne peut pas la dénoncer parce qu'il est juif.

Provocation , dérision, rire....Peut-on rire de tout ? Oui mais pas avec n'importe qui, disait Desproges. Démonstration par l'absurde de l'horreur à l'usage de lecteurs avisés, le roman de Shalom Auslander leur propose de dépasser la seule invocation du devoir de mémoire, et traquant sans cesse le mal, lui oppose un humour incisif et la force d'un rire subversif et communicatif qui balaie tout sur son passage, y compris l'horreur. Rire jusqu'au délire pour mettre à distance et si possible extirper, l'atroce réalité des camps et de la shoah, de l'enfer de la mémoire. Rire et survivre pour raconter sans embellir ou noircir la réalité, avec pour ultime recours la fiction salvatrice car : « ce qui n'est pas de la fiction est trop dur à supporter ».

* L'Espoir, cette tragédie. Shalom Auslander. Ed. Belfond. 336 pages. 20 euros.

Le bruit et la fureur...

La Tunique de Glace est l’un des « Sept rêves » de William T. Vollmann, 30 ans, considéré par la critique somme l'un des plus grands écrivains de sa génération. Réalisant qu'il ne comprenait rien à l’Amérique, il a choisi de remonter à ses racines pour en créer une « Histoire symbolique » de ses origines héroïques et sanglantes. D'où cette saga monumentale intitulée : « Cycle des sept rêves », avec, à ce jour, quatre volumes publiés. Le premier d'entre eux: « La Tunique de glace », symbolise la glace et le froid envahissant le continent en raison d'une avidité fondamentale imposée par la hache de fer des Vikings, lors de leur arrivée au « Vinland », nostalgique et allégorique paradis perdu de l'Amérique originelle, avant sa colonisation par les Européens. Leur violence, leur cupidité et leur appétit de pouvoir sont à l'origine de la blessure originelle du continent, l'acte de naissance de la violence et du vice en Amérique et la préfiguration des « infamies qui y seraient commises par la suite ».

Cinq cents ans avant Colomb, au dixième siècle de notre ère, les vikings franchissent les océans de glace qui les séparent du Nouveau Monde, terre supposée de lait, de miel et de légendes. Parmi les plus connus : Erik le Rouge, Leif le Chanceux, Freydis Eiriksdottir, qui en seront les véritables premiers découvreurs, avant d’en être chassés par ses habitants natifs, les redoutables indiens Skrælings….

Pour écrire cette odyssée grandiose, Volmman a tout lu sur le sujet : les sagas islandaises, les sagas royales norvégiennes, le Livre de la Colonisation, La Saga d’Erik le Rouge, et bien d'autres... En dépit de l'abondance de ses sources, (vingt pages de bibliographie en fin d'ouvrage), il ne veut pas pour autant faire œuvre d'historien: « une tunique n'est jamais qu'une camisole », il choisit donc de bousculer l'Histoire en mélangeant les récits, les emplacements et les descriptions. Recherchant «une appréhension plus profonde de la vérité », il opte pour une recréation romanesque, un « nouveau journalisme » mêlant subjectivité, vérité des faits et envolées poétiques. Le résultat est un gros livre de 688 pages, impossibles à résumer, dont la première partie autour de la vie des légendaires rois des sagas islandaises s'avère moins passionnante que la seconde consacrée à la découverte du Vinland et à la confrontation aux indiens skraeling.

Au fil des pages, romans dans le roman, mythologie nordique, fantasmagorie historique, récit de voyage et d’aventures, contes inuits et pastorale américaine se succèdent en phrases longues et amples que l'auteur accompagne de dessins, cartes, glossaires personnels, tout en prévenant que cartes et frontières sont provisoires, approximatives, douteuses voire fausses!

Bénéficiaire d'une d'une bourse, Volmann est allé découvrir sur place le nord des Etats-Unis afin de jeter un pont entre les époques et les lieux qui gardent à jamais l’histoire dont ils sont chargés. Il en a ramené d'inoubliables descriptions, mêlées à des réflexions philosophiques et économiques...toute la matière d'un mélange riche et singulier de genres, d'époques, et de styles, un opéra tout de bruit et de fureur empreint d'une pure beauté dont l'impensable démesure égare parfois le lecteur abasourdi !

* La tunique de glace. William T. Vollmann. Ed. Le cherche Midi. 688 pages. 22 €