rentrée littéraire septembre 2014

Rentrée 2014

Découvrir de nouveaux livres, de nouveaux auteurs...En voici un choix, comme toujours subjectif, parmi les 607 romans de la rentrée 2014, un choix toujours difficile, car pour lire tous les romans de cette rentrée littéraire, il faudrait à un lecteur moyen 14 780 jours, soit environ 40 ans. Mission impossible mais toujours avec de grands bonheurs de lecture !

Romans français

Un incontournable de cette rentrée littéraire.

Comme dans son précédent livre : "Là où les tigres sont chez eux »» couronné par le Prix Médicis 2008 le dernier livre de Jean-Marie Blas de Roblès : « L’île du point Némo » mêle savamment dans un fantastique roman-univers une fiction encyclopédique, entrechoquant codes romanesques, littérature populaire, passé historique et projections dans le futur, cauchemars et rêves. Une littérature totale à la manière de Borges dans laquelle les niveaux de lecture s’unissent et s’entrecroisent dans des mondes gigognes confrontant l’esprit aux plus grands des mystères.

Dans ce livre des livres, le point Némo. évoque l’endroit de l’océan le plus éloigné de toute terre. Une île imaginaire, perdue dans le temps, une « Utopie » propice au rêve, à l'invention, où il est loisible de se tromper ou bien de dire la vérité.

Résumer l'intrigue s'avère également utopique. Disons qu'elle commence avec le vol d'un diamant jaune fabuleux, l'Anankè, dans le château écossais d'une chic Lady dans lequel Martial Canterel, riche dandy aristo et opiomane de surcroît, interrompt sa passionnante reconstitution de l'antique bataille de Gaugamèles pour se lancer, en compagnie de son vieux complice John Shylock Holmes à la poursuite de l'odieux voleur du diamant, l'Enjambeur Nô. Une poursuite qui les mèneront bientôt, entre autres, à bord du transsibérien, en compagnie de la victime, Lady MacRae, et sa fille Verity. La narration de ces aventures est confiée à un lecteur à voix haute, également inventeur d'histoires dans une fabrique de cigares où il divertit ainsi les cigarières jusqu'à ce que la vénérable manufacture fasse faillite pour devenir, Ô symbole, une usine de liseuses numériques dernier cri !

S'ensuit une haletante enquête feuilletonesque dont la forme – narration, intrigues, chapitrage - semble droite sortie d’un classique du XIXème siècle, à la manière d'un Jules Verne qui aurait emprunté à différents genres: polar, Science-fiction, aventure, poésie, pastiche, biographie, faits divers, énumération de titres d'ouvrages. Un texte qui, de clins d'œil, en rebondissements multiples et coups de théâtre, accumule les situations absurdes, déroutantes et superpose des histoires à plusieurs niveaux de lectures. Une écriture subtile au texte ponctué d'inserts satiriques ou bien encore de maximes absurdes au fronton des chapitres, pour mieux brouiller les pistes et les hiérarchies usuelles entre réalité et fiction.C'est toute l'originalité de ce roman-fleuve qui tel un tsunami furieux emporte sur son passage toutes les habituelles conventions littéraires, pour proposer une incisive réflexion sur l’art littéraire, et plus encore, une critique acerbe des idéologies et de la gouvernance anonyme et tentaculaire, qui nous aliène jusque dans notre intimité.

Beaucoup plus qu'un livre, ce roman est une aventure littéraire, une singulière expérience de lecture, bref, un incontournable en cette rentrée littéraire...

** L’île du point Némo. Jean-Marie Blas de Roblès . Ed. Zulma. 460p. 22,50€.

« Ecrire c’est brûler vif, mais c’est aussi renaître de ses cendres ».

Dans les œuvres de Linda Lê biographie et œuvre sont étroitement mêlées. Née en 1963 au Viêt-nam, elle suit sa famille lorsque la guerre éclate, et s’installe à Saïgon en 1969. La jeune fille poursuit ses études en français et s’éprend de sa littérature. En 1977, elle quitte le Viêt-nam avec sa mère et ses sœurs, et arrive au Havre, ville qui est précisément la toile de fond de son dernier livre : « Œuvres vives ». Son narrateur masculin y est bouleversé par la lecture du roman d’un inconnu, Antoine Sorel (!), qui a vécu toute sa vie dans cette ville portuaire. Écrivain singulier et quasi inconnu sauf de quelques rares initiés son oeuvre empreinte de noirceur et de pessimisme, subjugue rapidement notre narrateur...Las ! Sorel disparaît le lendemain de cette découverte. Le narrateur décide alors de devenir son biographe enquêtant sur sa vie, en une véritable descente aux enfers sur fond de décor de la ville reconstruite, imaginée par Auguste Perret. Chemin faisant en se projetant dans la figure de l’écrivain, notre narrateur réalise qu'il se trouve ainsi à un moment décisif de sa propre vie de créateur. Il s’attache alors à retrouver ceux qui ont connu Sorel, et retrace l'histoire de cet homme, issu d'un père et d'un grand-père, vietnamien exilé en France ayant renié son ascendance annamite pour fournir de la main d’œuvre en métropole. Un père qui éprouve de la haine envers ce fils dissident des valeurs familiales, fréquentant les bas-fonds hâvrais afin d'y assumer sa condition d’écrivain maudit. ...et dont les seuls amis sont des compagnons de beuverie…Émerge ainsi le portrait d’un homme qui ne vivait que pour l’écriture dont, Linda Lê s'abstient néanmoins soigneusement de nous livrer le moindre extrait, pour édifier ainsi sur le silence de ce double littéraire, sa propre œuvre en gestation traversée de profondes réflexions sur la littérature, le rapport au temps, la solitude, et le sens des origines. Ses Œuvres vives témoignent ainsi de son inextinguible passion pour les Lettres, les « œuvres vives », parties immergées de la création à l'image de la coque d’un navire demeurant sous l’eau, par opposition aux « œuvres mortes », visibles par tous....c'est à dire le superficiel, le vernis, ce que l'on voit ordinairement de la production littéraire sans rendre compte des indicibles tourments qu’elle engendre, pourtant indissociables de la naissance des grandes œuvres. Suit une citation de Blaise Cendrars dans L’Homme foudroyé : » ...écrire c’est brûler vif, mais c’est aussi renaître de ses cendres ».

Ainsi bourré de références littéraires, dans un français précis et économe jusque dans ses effets baroques ce roman est d'abord celui de la ferveur et de son pouvoir de résurrection, d'une œuvre et d'une ville, Le Hâvre, ici porte des Enfers, et ville de perdition d'où sourd mystérieusement une profonde et persistante nostalgie des profondeurs...

** Œuvres vives. Linda Lê. Ed. Christian Bourgois .335 p. 17 €.

Destin brisé...

Après treize romans traduits en quarante langues, dont La délicatesse, son plus grand succès, David Foenkinos nous surprend avec un sujet empreint de noirceur, fort éloigné des sujets de ses précédents livres. « Charlotte », son dernier ouvrage constitue en effet une inflexion notable dans son œuvre, tant par son sujet : la vie dramatique de Charlotte Salomon, artiste peintre morte enceinte à Auschwitz, à 26 ans, que par sa forme : des phrases très courtes qui ne dépassent pas une ligne pour un roman en vers libres dont aucun n’excède la largeur d’une page.

Auteur d’une œuvre solitaire et singulière, composée de 1 325 gouaches Charlotte Salomon aurait pu connaître le succès si elle n'avait pas vécu sous le joug de l'Allemagne nazie. Née dans une famille juive, son enfance est marquée par le suicide de sa mère et l’exclusion progressive de toutes les sphères de la société. Elle se réfugie alors dans le dessin et parvient à intégrer les Beaux-Arts de Berlin malgré sa judéité. La nuit de Cristal la contraint à fuir. Elle part alors rejoindre ses grands parents sur la Côte d’Azur, où déracinée, perdue, elle se lance dans la composition d’une oeuvre picturale autobiographique « pour ne pas devenir folle ». Deux années plus tard, l’œuvre est achevée. Elle rencontre alors Alexander et se marie mais quelques semaines avant le débarquement Charlotte, enceinte, est dénoncée et déportée. Elle aura eu le temps de confier ses peintures à un médecin, en lui disant : « C’est toute ma vie » : une oeuvre (conservée au musée juif d’Amsterdam) composée principalement de gouaches avec trois seules couleurs primaires, qui racontent son enfance, sa vie et la tragédie de sa famille et qui intègre textes et poèmes. C'est ce destin brisé, cette vie saccagée et si riche de promesses qui ont fasciné et attristé David Foenkinos pour l'écriture de ce livre, le portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, et l'évocation d'un destin tragique. Mais aussi le récit de sa propre quête : une longue et obsédante recherche des moindres parcelles de vie, de souvenir et de mort de son héroïne qui l'a amené à visiter les lieux, à rencontrer descendants et témoins et à se pencher sur ses dernières directives, pour rassembler ainsi les clés de la compréhension d'une vie et d'une œuvre qui demeurent, hélas, d'une brûlante actualité...

** Charlotte. David Foenkinos. Ed. Gallimard. 221 p. 18,50 €.

Combien vaut sa propre vie ?

A l'approche de la quarantaine un assureur qui fait profession de chiffrer par contrat la vie des autres s'interroge :combien vaut sa propre vie ? Lui qui estime et indemnise la vie des autres, va s'intéresser à la valeur de la sienne et à la celle des êtres et des choses qui peuplent ce roman en trois temps et plusieurs lieux... Que vaut donc une vie humaine?

Chaque chapitre débute par le prix d'une vie en terme de dédommagement d'assurance mais cette cynique évaluation laisse place à une interrogation profonde et souvent nostalgique sur la valeur de la vie de chacun des personnages par delà leurs lieux de vie et leurs conditions respectives. Avec une attention particulière au monde de l'adolescence et à ses promesses qui n'est pas exempt de dangers...Recourant à des mots justes pour provoquer le désir Grégoire Delacourt applique à la littérature son savoir-faire de publicitaire mais dans un registre singulièrement plus grave que dans ses précédents romans, qui lui permet ainsi de rendre compte des peurs les plus profondes enfouies en chacun d'entre nous. Au final, un roman très touchant « sur la violence de nos vies et la force du pardon », et sans doute son meilleur livre.

** On ne voyait que du bonheur. Grégoire Delacourt. Ed. Jc Lattés 360 p. 17 €.

Romans étrangers

Le sel de la vie...

Ancien pilote de l’US Air Force, vétéran de la guerre de Corée, le romancier américain James Salter, publie son premier roman en 1956 et démissionne de l'armée pour se consacrer à l'écriture. Longtemps qualifié de pornographe, « d’écrivains pour écrivains », puis « d’auteur le plus sous-estimé de tous les auteurs sous-estimés », il est devenu un romancier culte parfois comparé à Vladimir Nabokov pour son style, au lyrisme coloré se singularisant par son thème de prédilection : l'évanescence de toutes choses, ou l'exaltation d'un romantisme sans cesse confronté à une terrible lucidité. Il nous revient en pleine forme à 89 ans, avec ce roman : « Et rien d’autre », ou le récit d'une vie consumée lentement, depuis la guerre jusqu'aux années 1970.

Un roman sans histoire à proprement parler, ni d’intrigues secondaires, ni même de rebondissements, ou d’émotions bouleversantes qui auraient été vécues par ses personnages ordinaires. Plutôt la narration de moments dans la vie de Philip Bowman qui en est le véritable fil conducteur. Démobilisé de la Marine en 1945, Bowman n'a pas connu son père avocat. Après Harvard il devient directeur littéraire dans une petite maison d'édition, rencontre Vivian, riche héritière sudiste, qui va changer sa vie, ils se marient mais n'étant pas du même monde, divorcent. Notre héros fera d'autres rencontres, séduira d’autres femmes, tombera amoureux, sera trahi et trahira à son tour. Bref, quarante années de la vie vie ordinaire d’un homme aux repères chronologiques expédiés au détour d'une phrase avec parfois, de discrètes références autobiographiques. Quatre décennies prétextes pour l’écrivain à peindre le tableau d'une époque, sa culture, ses mœurs, le paysage new-yorkais de l’édition, et les spectres de toute une génération, sa gloire et ses échecs hantée par quelques silhouettes entrevues : Norman Mailer, Truman Capote et leur éditeur, Joe Fox.. Certaines scènes savoureuses se déroulent à Paris...Et c'est tout ? Oui.... »rien d'autre » : « All that is ». Ou l'ordinaire de toute existence, avec ses orages désirés, vécus ou imaginés pour vainement tenter d'échapper à la monotonie et la platitude du quotidien pour finalement s'y résoudre avec plus ou moins de bonne volonté. En somme une expérience humaine semblable à tant d'autres dont Salter a réalisé un subtil et impressionniste tableau, tout en finesse et en lumières discrètes…Un art : la poésie du quotidien en mille petite choses....le sel de la vie ?

** Et rien d’autre. James Salter . Ed. L’Olivier, 365 pp., 22 €.

L'emprise des médias...

Avec pour seules armes du papier et de l’encre de Chine, Javier Mallarino, célèbre caricaturiste politique colombien est un dessinateur redoutable et redouté par tous : il peut faire tomber un magistrat, renverser un député ou abroger une loi.

A soixante-cinq ans, séparé de sa femme depuis plusieurs années, il s'est retiré dans les montagnes proches de Bogotá. Un jour, au terme d'un vibrant hommage qui lui est rendu par son pays, une jeune femme l’approche pour solliciter une interview qui le ramènera vingt-huit années en arrière, en une soirée lointaine et enfouie dans sa mémoire, un véritable « trou noir » dans son existence dont les circonstances le contraindront à reconsidérer sa place dans la société au terme d'un douloureux examen de conscience. Juan Gabriel Vásquez, l'un des auteurs les plus prometteurs de la littérature latino-américaine nous livre avec ce conte poignant autour de l'héritage de la peur dans un pays en quête de son âme, une profonde réflexion sur les dérives redoutables de l'emprise grandissante de l’opinion et des médias dans leur volonté d'abolir toutes frontières entre vie privée et vie publique...

** Les réputations. Juan Gabriel Vásquez. Ed. Du Seuil. 188 p. 18 €.

Karachi avant l'islamisme

Le monde n'a pas de fin, est le premier roman de Bilal Tanweer, jeune écrivain pakistanais, également traducteur et poète. Dans cette véritable ode à Karachi il refuse qu'elle soit réduite à la violence en nous donnant à la voir avant son islamisation forcée.

Grâce à l’évocation de trois figures, l’écrivain, un poète et un ami, dont il croise les destins dans des anecdotes, des flashbacks, des plans séquences, il nous conte sa ville dans une suite d’histoires ;comme une succession de courtes nouvelles. Toutes sont connectées les unes aux autres par les relations étroites ou occasionnelles, qu’entretiennent entre eux tous les protagonistes et surtout par le partage d' un événement tragique : l'attentat à la bombe qui a réellement eu lieu devant la Cantt Station, carrefour très fréquenté devant une gare de Karachi, le 29 décembre 2012. Contrairement à ses autres personnages, l’écrivain n'est pas présent sur le lieu de l’explosion, mais sa vie et surtout sa conception de l’écriture, vont s’en trouver changées. C'est en prenant cette ville par ses "fragments d’humanité", qu'il reconstitue un ensemble, une cohérence, une vie, un "tout" dessiné par petites touches, qui ne se révèle vraiment qu’à la fin au lecteur... Car » Nous ne sommes que fragments, et ainsi en va-t-il de nos récits. Les histoires vraies sont parcellaires. Tout ce qui est plus long est un mensonge, une fabrication. «Avec ce premier roman virtuose Bilal Tanweer témoigne d’une très grande maîtrise de construction et d'écriture, avec une langue simple et très travaillée qui rend tous ses portraits extrêmement vivants. Son roman qui a connu un grand succès aux USA et en Angleterre mérite d'être découvert en France.

** Le monde n'a pas de fin. Bilal Tanweer. Ed. Stock. 205 p.19 €.

Printemps 2014

Dire non !

Après ces périodes électorales où les Français semblent se désintéresser de plus en plus de la vie politique, le président et co-fondateur de Mediapart, Edwy Plenel, signe avec « Dire non », un passionnant pamphlet en faveur d'un sursaut démocratique et social .

En avant-propos, Edwy Plenel explique sa démarche : "La France ressemble ces temps-ci à un Titanic dont l’équipage irait droit vers l’iceberg, le sachant et le voyant mais ne trouvant rien pour l’empêcher. Economique, sociale, démocratique, européenne, culturelle, écologique, etc. : les crises s’accumulent dans une confusion du sens et une perte de repère dont aucune force ne semble capable de dénouer les fils, à l’exception des tenants de la régression la plus obscure vers le plaisir de détester ensemble – les Juifs, les Musulmans, les Arabes, les Noirs, les Roms, les étrangers, le monde, l’Europe, mais aussi les homosexuels, sans oublier les femmes, bref les autres, tous les autres. Passions tristes de l’inégalité, des hiérarchies et des discriminations ; passions dangereuses et ravageuses qui, inéluctablement, en viennent à trier, séparer et sélectionner, parmi notre commune humanité. Passions qui ruinent l’espérance d’émancipation, dont l’égalité des droits et des possibles a toujours été le moteur". A l'appui de sa démarche il cite Gramsci, pour qualifier la période actuelle : "Une crise c'est un moment où l'ancien meurt et où le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, naissent les phénomènes morbides les plus variés", des « monstres » qui menacent actuellement la démocratie française, notamment la xénophobie et la haine de l'autre. Pour contrer l'émergence de ces "monstres" il propose de prendre son sort en main, comme il l'a fait avec la création et le succès de Mediapart.

Son objectif : contrer l'hyper-présidence et la rupture des digues entre la République et le fascisme, en fustigeant aussi bien la France de Sarkozy que celle de Hollande : « Malgré les promesses de campagne et la volonté de faire table rase des années Sarkozy, il s’est avéré très vite que le manque de courage, le renoncement et le retour du pouvoir personnel étaient devenus la marque de fabrique de l’ère Hollande. A cet égard la phrase de François Mitterrand, datant de 1964, « Ils gouvernèrent comme ils avaient vécu, à coups d’imperceptibles adaptations », s'accorde parfaitement à notre temps. Nous ne sommes pas néanmoins condamnés à cette fatalité. Citant Mendès France dans « Dire non », il rappelle que la démocratie est une révolution, une invention permanente, un mouvement perpétuel. Et constatant que "la simple démocratie représentative, trouve ses limites propose :Nous devons inventer autre chose....ouvrir le champ des possibles, élargir le jeu de la délibération, pour une invention collective de nouvelles solutions. Dire non, c'est, en ce sens, ouvrir ce chemin où s'invente un oui, et seul le retour aux valeurs démocratiques peut nous sortir du marasme et nous détourner de la haine et de la peur" . Et revenir à notre devise nationale : la liberté et la fraternité, et bien sûr, l’égalité qui permettront aux citoyens, de « dire non » aux dérives les plus extrêmes.

* Dire non. Edwy Plenel. Ed. Don Quichotte.182p. 14 €.

Un (vrai) homme d'Etat...

Avec son « Jules Ferry » Mona Ozouf normalienne, agrégée de philosophie, spécialiste de la période révolutionnaire et de la Troisième République apporte en un remarquable ouvrage court et dense, quelques précisions décisives sur l'apport de Jules Ferry dans la vie politique française et dans l'histoire de la IIIe République. Nous lui devons , non seulement l'école gratuite, laïque et obligatoire, mais aussi quelques-unes de nos libertés fondamentales qui perdurent aujourd'hui , non sans susciter de vifs débats. D'où l'utilité de livre de Mona Ozouf qui, loin de toutes caricatures et de tous simplismes dresse de Jules Ferry un un portrait subtil et attachant en replaçant l'homme et son action politique dans son contexte.

L'homme fut à son époque le plus haï de la vie politique française en dépit d'une œuvre fondamentale en tant que législateur et penseur de la République. Une œuvre construite à partir d'un constat réaliste : l'échec de la République, qui, depuis la Révolution française, peinait à s'enraciner dans un pays perpétuellement divisé. Il fallait donc donner à cette République naissante, encore fragile, les moyens de s'enraciner dans le cœur des Français et donc: « Organiser l'humanité sans Dieu et sans roi » et façonner "l'âme nationale" pour combler la fracture politique du pays. A partir de ce constat il promulgue en six ans (1879-1884) des lois essentielles sur la liberté de réunion et de la presse, les droits des syndicats et l'élection des maires au suffrage universel. Mais fait l'impasse sur la politique sociale : considérant que la principale inégalité est celle de l'instruction qui permettra de vaincre la misère, elle permettra avec le suffrage local, de transformer le plus petit village de France et même du monde avec la colonisation, qui offrira la possibilité d'éduquer des races ou des « civilisations inférieures, » en leur apportant les bienfaits du progrès, et des Lumières, avant d'être aussi promesse de débouchés pour l'économie française. C'est grâce à elle , après le traumatisme de la guerre de 1870-1871 et l'amputation de l'Alsace-Lorraine, que la France pourra redevenir une puissance hors d'Europe.

"...homme ardent mais toujours soucieux de rendre ses réformes écoutables, acceptables, et prêt à transiger sur l’accessoire pourvu que l’essentiel soit préservé » Jules Ferry réussit ainsi une synthèse républicaine conjuguant autorité de l'Etat et autonomie de l'individu, accomplissement de la promesse républicaine et critique du maximalisme républicain. Ce qu'on appelle un homme d'Etat... une race en voie d'extinction !

* JULES FERRY. LA LIBERTÉ ET LA TRADITION. Mona Ozouf, Ed. Gallimard, 128 p., 12 €.

Les hypers : fête ou aliénation ?

Annie Ernaux écrit depuis toujours sur ce qui constitue intimement notre vie avec de très beaux textes aux accents autobiographiques, tels : Les Armoires vides, Les Années, La Place etc...

Et parce que : "Voir pour écrire, c'est voir autrement" et conférer une valeur d'existence aux objets et aux individus elle entend avec son nouveau récit, « Regarde les lumières mon amour », aller plus loin encore dans ce qu'on appelle «la vraie vie» avec ce sixième titre de la collection "Raconter la vie" (lancée au Seuil par Pierre Rosanvallon), elle publie une année du journal de ses passages au Centre commercial de la région parisienne qu'elle fréquente.

Entreprise inédite, le supermarché n'était pas jusqu'ici un thème littéraire, sans doute parce ce que : « Ce qui relève du champ d'activité plus ou moins spécifique des femmes est traditionnellement invisible, non pris en compte, comme d'ailleurs le travail spécifique qu'elles effectuent." Un journal mais aussi une tentative d'interrogation sur elle-même, sur ce double mouvement d'attraction-répulsion suscité par ce lieu à la fois grand rendez-vous humain, et spectacle.

L'hypermarché comme sujet et comme lieu de mémoire ? Oui, parce que les grandes surfaces « font partie du paysage d'enfance de tous ceux qui ont moins de 50 ans ». Qu'il est «un grand rendez-vous humain » des sociétés contemporaines, le temple de la consommation mais également un « spectacle », hautement trivial, propice à la « capture impressionniste des choses et des gens, des atmosphères » en un espace défini.

Dans un premier temps, elle choisit de se concentrer sur des notations de base, d’ordre politique et social. Car : « ce lieu unique où se côtoient toutes les catégories sociales, est un extraordinaire terrain d'observation du monde dans toutes ses dimensions : le travail, la place de la femme dans la société, l'économie libérale, l'immigration, la religion, les loisirs, la mondialisation…et promesse (réelle ou imaginaire) de bonheurs, est aussi un espace où s'exerce la violence de l'économie marchande, qui contribue au "maintien dans la résignation sociale". Puis, chemin faisant elle enregistre les détails du décor, les visages, les attitudes, attentive à l'individu tel qu'il se comporte, s'intègre, se débat ou tente de s'évader (en pensée) de cet étrange biotope, non exempt de violence. Elle analyse les motifs qui l'amènent, elle-même, à s'y immerger, à y faire parfois l'expérience du bonheur, parfois celle de la torpeur Elle s'indigne au rayon des jouets : garçons d’un côté, filles de l’autre,... «Je pense aux Femen, c’est ici qu’il vous faut venir, à la source du façonnement de nos inconscients, faire un beau saccage de tous ces objets de transmission. J’en serai.» Confrontée aux caisses automatiques, elle enregistre à la fois «la docilité des consommateurs» et la disparition programmée des caissières et leur rude existence à 3 000 articles scannés par heure. Puis s'interroge sur l'étrangeté d'un lieu où 130 nationalités se frôlent sans vraiment se rencontrer et sur la solitude inhumaine de ces vieux silencieux . Un lieu sans cesse traversé par les saisons et par les fêtes...où coexistent l’individuel et le collectif, les pauvres (rayons discount) et les moins pauvres (rayons bio)...Et plus généralement s'interroge sur l'ambiguïté de notre rapport à la féerie marchande, qui ravit autant qu'elle aliène. Ce qui l'amène a conclure : « M’est venue la question que je me pose des quantités de fois, la seule qui vaille : pourquoi on ne se révolte pas? Pourquoi ne pas se venger de l’attente imposée par un hypermarché en décidant tous ensemble de puiser dans ces paquets de biscuits, ces plaques de chocolat ?” Il deviendra difficile désormais de pousser innocemment son caddie après la lecture de son petit livre !

* Regarde les lumières, mon amour, Annie Ernaux, Seuil, 72 p., 5,90€

Généalogie d'une vie

Pascal Bruckner, romancier, essayiste, polémiste et homme à tout penser, publie « Un Bon Fils », récit puissant et émouvant, véritable « roman des origines », dans lequel il raconte sa filiation personnelle et intellectuelle. Le secret sésame de son oeuvre au parcours improbable qui, du maoïsme au sarkozysme, le vit stigmatiser le tiers-mondisme, le masochisme occidental, le despotisme de l'écologie, militer contre les Serbes, plaider pour la création d'un Etat palestinien et la guerre en Irak ou plus récemment encore défendre la prostitution en France.

Il fit en 1981, une entrée fracassante en littérature avec «Lunes de fiel», la descente aux enfers d'un couple happé par le vertige de l'autodestruction dont le tortionnaire avait pour modèle son père, disparu en 2012, à plus de 90 ans, au terme d'une vie emplie de bruit et de fureur qui aura exténué tous ses proches. A commencer par lui-même, un enfant fragile d'après guerre qui chaque soir, prie le ciel pour la mort de ce père haï, redoutable et singulier. Au civil , un ingénieur des Mines, en famille, un tyran sadique et violent, un physique à la Jean-Marie Le Pen, frappant et persécutant femme et enfants. Obsessionnellement antisémite et raciste, il célébrait sans complexe fascisme et révisionnisme, puisant dans sa haine l'énergie de vivre et de survivre. Bref : un véritable «vieux salaud» contre lequel son fils va se construire et s'astreindre à : «penser mieux en pensant contre lui». Non sans éprouver le dégoût de retrouver en lui-même la persistance de ce qu'il déteste, et même à se surprendre à admirer : « la fierté de ce vieux qui avait du cran.», par ailleurs , grand lecteur et grand-père aimant. Dès lors, s'efforçant de « devenir enfin l'objet d'exécration de [son] père,[d']incarner dans [sa] chair ce qu'il haïssait le plus », Bruckner va tout faire pour devenir le contre-modèle du père (« Je suis sa défaite »). Elève de Jankélévitch et de Barthes, meilleur ami de Finkielkraut, il se réjouira, alors même que sa famille est d'origine protestante, d'être classé à tort, parmi les « intellectuels juifs »,s'éprendra de femmes aux racines lointaines et deviendra père aimant et écrivain reconnu.

L'âge venant avec le détachement et la distance qui font la force de son livre, Bruckner s'est gardé de cultiver en lui la rancœur : « La colère s'était atténuée sans que l'affection s'installe. Je lui vouais une tendresse navrée mâtinée d'exaspération. Je n'avais plus la force de le haïr. Je lui avais pardonné, par fatigue »..Et finalement: «un bon fils».

*Un bon fils. Pascal Bruckner, Grasset, 250 p., 18 €

Polar noir chez les petits blancs.

Avec « Aux animaux la guerre», premier roman d'un jeune auteur, Nicolas Mathieu, voici l'occasion plutôt rare aujourd'hui de lire un passionnant polar sur fond d'une France rurale abandonnée à elle-même qui souffre en silence du chômage et des délocalisations.

Dans un coin des Vosges recouvert par la neige, une usine est sur le point de fermer laissant une centaine de salariés sur le carreau. Sans illusions sur les luttes qui s'ensuivent entre patronat et syndicats, chômage et RSA, ils en ont trop vus et pressentent que c'est foutu d'avance. Les jeunes vivent à la petite semaine partageant leur temps entre troquets, joints, échappées en deux roues, propos imbéciles sur fond de mauvaise musique, s'en remettant à de petits trafics pour tenter de survivre dans l’espoir insensé de jours meilleurs, parfois entrevus en d'éphémères et illusoires rencontres amoureuses.

Une France en voie de désindustrialisation, une France qui souffre, celle des petits blancs qui, écartelés entre frustration et rancœur de l'abandon, sombrent peu à peu dans l'alcoolisme et la haine de l'autre. Le terreau même du Front National. Nul besoin de politologues pour comprendre son enracinement. Nicolas Mathieu lui, a tout vu, tout compris, tout retranscrit avec une écriture impeccable à la précision quasi cinématographique. Sans juger ni préjugés. Ces gens là sont les siens...ni bons ni méchants, juste des français ordinaires qui, dans leur coin dérouillent et se débrouillent, avec le peu de moyens qui sont les leurs.

* Aux animaux la guerre, par Nicolas Mathieu. Actes Sud. 360p., 22,50€

Transparence et déshérence...

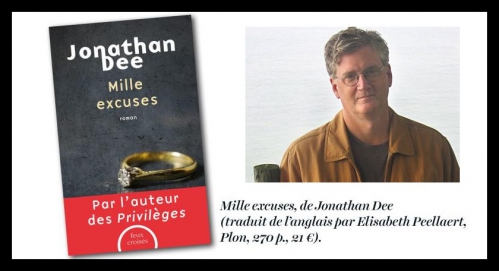

Cinq romans, dont deux traduits, Les Privilèges et La Fabrique des illusions, ont imposé Jonathan Dee parmi les meilleurs écrivains américains contemporains. Il excelle notamment, à mettre en scène avec un humour acide la chute d'américains fortunés.

Son dernier livre La Fabrique des illusions, s'ouvre ainsi sur un brillant chapitre de rupture conjugale, au sein d'une famille aisée de la banlieue new-yorkaise : jolie maison tenue par Helen, mère attentive et épouse dévouée, une ado typique, et un mari associé dans un cabinet d'avocats mais désormais aux prises avec une histoire de mœurs montée en épingle. Il perd son emploi et fait la une des journaux. Helen à la fois intransigeante et ingénue, aux prises avec l'usure de son couple après dix-huit ans de mariage est perdue et désormais seule avec sa fille, se retrouve à cinquante ans,dans l'obligation de travailler. Elle trouve un emploi de chargée relations publiques où elle montre un don pour la gestion de crise et s'y découvre un talent insoupçonné, et très rare : celui de faire s'excuser les plus endurcis des hommes de pouvoir. Son conseil : faire amende honorable plutôt que de nier ses torts et ne pas hésiter à se confesser en public. Avouer tout. Même ce dont vous êtes innocent ! Une stratégie qui lui permet de transformer les crises en secondes chances. Accaparée par son travail et grisée par son succès elle délaisse sa fille et son mari éprouvant ainsi elle-même sa propre capacité à pardonner.

Observateur acide de la société américaine et de ses illusions Jonathan Dee n'a rien perdu de son mordant pour bousculer cruellement ses personnages et dénoncer les maux d'une société américaine avide de transparence et de vérité , séquelle chrétienne d'une société puritaine et paradoxale célébrant à la fois la célébrité et repentance. Exercice réussi même si ce livre n'est pas aussi ambitieux que ses deux précédents, Dee possède toujours l'art de captiver son lecteur et de susciter la réflexion avec l'acuité d'un moraliste ironique.

* Mille excuses.Jonathan Dee. Ed.Plon, 264p., 21€.

Rentrée littéraire d'hiver 2014

Rentrée littéraire d'hiver 2014

En ce début d'année 2014 paraissent 547 romans dont 195 étrangers et 352 français, soit la plus importante production française d’une rentrée d’hiver depuis 2009. De belles têtes d’affiche et une bonne cuvée pour les premiers romans – 60 contre 45 en 2013. Et beaucoup de belles surprises.

Parmi celles-ci dans une littérature étrangère en légère baisse, une tête d'affiche très attendue : l'Américaine Donna Tartt, écrivaine peu prolixe, qui publie un livre tous les dix ans.

Le livre rare d'une auteure rare...

Son dernier roman ,« Le chardonneret » , ample roman initiatique de 770 pages, mêle harmonieusement, méditation sur l’art, thriller haletant et caprices du destin, sur fond des peurs et vices de l'Amérique contemporaine. En toile de fond « Le Chardonneret » , tableau de Fabritius, (un élève de Rembrandt adulé par Vermeer, dont la plupart des œuvres ont disparu dans l’explosion de la poudrière de Delft en 1654) , représentant un oiseau attaché par une chaîne à son perchoir, se détachant sur un petit pan de mur jaune pâle. Un fil conducteur pour une fascinante histoire de vie, de mort, de rapport mère-fils, d'excès en tout genre pour un portrait très exact d'un prisonnier « digne et vulnérable ».

Ce prisonnier c'est Theo Decker, héros et narrateur de l'ouvrage, qui va découvrir ce tableau quelques minutes avant que sa vie ne bascule. Un matin de printemps, il a 13 ans et visite le Metropolitan Museum avec sa mère qui lui fait admirer « Le Chardonneret» exposé dans la salle 32, où il est intrigué par une fille rousse, tandis que sa mère passe dans une autre pièce. Soudain, une violente explosion se produit. Un vieil homme agonisant exhorte le garçon à s'emparer du tableau, pour le protéger. Theo le rapporte chez lui dans l'attente de sa mère qui ne reviendra jamais, tuée dans l'attentat. Dès lors sa vie sera à jamais liée à cette toile qui l'accompagne partout et qu'il n'ose déballer, inquiet de ses conditions de conservation. Pour dissiper ses angoisses et sa culpabilité, il alterne drogues et mensonges jusqu'à ce que le destin le ramène avec sa toile à New York. Aux côtés de son associé, il se fait antiquaire, et apprend les finesses du métier cultivant avec talent l'art des « faux-fuyants et mystère » au cœur de l'Amérique d'aujourd'hui. Mais l'essentiel est ailleurs, ce qui passionne davantage l'auteure est une réalité fluctuante et palpitante où « chaque idée et son contraire sont tout aussi vrais »: bien et mal, culpabilité et responsabilité, mémoire et secret, vérité et mensonge, réel et illusion, amour et haine, mémoire et oubli, métaphysique et réalité. Entre influences littéraires européennes : Dickens, Dostoïevski, Stevenson, Proust – et américaines : Edgar Poe, Henry James, JD Salinger, voire Truman Capote, elle mêle univers et influences sublimés en une savante composition mêlant dans la pâte des mots : émotions, sensations, réflexions agitées, avec une écriture violente, voire brutale tel un montage quasi cinématographique. C'est toute la richesse et la réussite de ce Chardonneret...qui tel le tableau de Fabritius, mêle savamment des composantes subtilement assemblées, quasi indécelables sous le vernis d'une narration d'une étourdissante perfection.

* Le Chardonneret. Donna Tartt, Ed. Plon, 790 p., 23 €.

Chez les invisibles...

Autre jolie surprise de cette rentrée et des plus inattendues, un premier roman que l'on doit à Edouard Louis, un étudiant en philo de 21 ans, spécialiste de Bourdieu et Foucault, son titre : « En finir avec Eddy Bellegueule ». Un étonnant premier roman d'apprentissage illuminé d'une jolie lumière éclairant les ténèbres d'une France des oubliés, des invisibles, celle des « petits Blancs » humiliés et laminés par la crise. Un coup de projecteur plutôt rare dans notre littérature.

Dans une famille pauvre de quatre enfants en Picardie, père chômeur au dos usé par le travail, mère nettoyant les vieillards du village, grandit difficilement Eddy, enfant délicat et différent dans un milieu pauvre écartelé entre violence, racisme, homophobie, alcool et films pornos visionnés en famille. "De mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux" déclare d'emblée Edouard Louis dans son récit à la première personne,(son récit est probablement en partie autobiographique). Un récit sans mélo, sans haine, ni complaisance, mais qui, avec la simple description des faits dit sa révolte et son insurrection contre ce monde de déshérités où il va découvrir et accepter son homosexualité. La langue qui souligne la violence, alterne entre celle, construite, du narrateur et la langue populaire, souvent vulgaire, retranscrite telle qu'elle en italique, comme une citation. Au bout du compte son roman ? Non ! Une gifle assénée à la face du monde des oubliés de la croissance et des marginaux du sexe. Mais également au lecteur groggy par ce témoignage littéraire rarissime à l'émotion omniprésente où, entre rage et violence intérieure l'on assiste, au terme d'un suspens diabolique entre épouvante et espoir indicible, à l'absolu triomphe de l'amour dans le chaos des invisibles... Edouard Louis...retenez bien ce nom !

* En finir avec Eddy Bellegueule. Edouard Louis, Seuil, 220 p. 17 €.

Au cœur du cœur...

Autre belle surprise de cette rentrée d'hiver Maylis de Kerangal, auteure notamment de « Naissance d’un pont », (Médicis 2010), pour : « Réparer les vivants », un ambitieux récit d’une transplantation cardiaque, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’accident de la route mortel d’un jeune lycéen. Un roman d'une brûlante actualité puisque sa publication a coïncidé avec l’annonce surprenante du premier cœur artificiel autonome implanté en France.

Le cœur, l’essence même de la vie et de la mort, symbolise à lui seul l'un des grands défis du monde. Car : »Le cœur artificiel achève de purger l’organe de sa puissance symbolique...et son arrêt signifie définitivement la mort, et ses battements synonymes d'émotions, étaient le lieu de l’amour possible pour ses proches » écrit Maylis de Kerangal. Avec ce sujet audacieux et peu commun autour de ces greffes synonymes d'une grande aventure scientifique , elle écrit ainsi l'épopée contemporaine, technique, et collective des chambres d’urgence, avec ses équipes d’urgentistes et de chirurgiens cardiaques, pour une passionnante découverte de destins croisés au hasard. Entre poésie et action, discours technique et langue orale,toujours ancrés dans la réalité, elle ne nous cache rien des émotions les plus intimes et les plus subtiles de ses personnages : mauvaise conscience des greffés, parents meurtris, équipes médicales sous pression... Et entre destins individuels et intrigues collectives, elle montre finement toute une société qui vit, bouge, souffre, aime, travaille, s'entraide... Et toujours en son centre ce cœur magnifié, enjeu lyrique et romantique, battant au rythme d'une écriture d’une beauté et d’une force singulières qui rappelle que quoiqu'il arrive, le cœur bat au rythme de nos plus intimes fantasmes...

* Réparer les vivants. Maylis de Kerangal. Ed. Verticales 280 p.18,90 €

Les nouvelles sont également bien représentées en cette rentrée littéraire. Conséquence peut-être, de l'attribution du prix Nobel à Alice Munro qui semble avoir donné une impulsion à ce genre littéraire trop souvent sous représenté. Un genre qui a visiblement inspiré Julian Barnes pour son nouvel ouvrage.

« Quand on s’envole, on peut aussi s’écraser. »

Man Booker Prize 2011 pour son roman : "Une fille, qui danse", Julian Barnes nous revient avec : "Quand tout est déjà arrivé", trois courts récits autour d'une réflexion inspirée sur l'élévation – celle du corps, de l'esprit par la voie de l'art, ou plus communément par celle de l'amour –. Mais on ne s'élève pas impunément et le risque de chute n'est jamais loin...C'est donc à trois altitudes que se situent les trois récits qui composent ce livre : l'élévation par l'art avec Nadar, par l'amour avec Sarah Bernhardt, puis la chute et le deuil impossible de l'être aimé.

Dans le premier récit : "Le péché d’élévation", Julian Barnes retrace les diverses tentatives entreprises par l’homme pour voler. Et s'attarde sur celle de Nadar, qui, à bord d'un ballon, réalisa les premiers clichés aérostatiques en 1858, alliant ainsi deux des plus formidables inventions du XIX e siècle : l'aéronautique et la photographie.

Dans le second récit "A hauteur d’homme",nous suivons le colonel Fred Burnaby et ses amours avec Sarah Bernhardt photographiée par Nadar (père et fils) toute sa vie. La belle refusera de l’épouser, après qu'elle lui ait posé cette ultime et perfide question : a-t-elle jamais été sincère ?

La Perte de profondeur, le troisième récit qui clôt le livre est en fait le plus intéressant et le plus profond, sans doute parce que le plus autobiographique, puisqu'il évoque le décès de Pat, son épouse depuis trente ans, trop vite emportée après qu’un diagnostic fut posé. Barnes se livre alors à une profonde et douloureuse réflexion sur le deuil : le choc initial, la peine et la colère,la lancinante douleur qui est véritable "preuve d’amour", puis très vite le silence et la solitude pour celui qui survit désormais confronté au chagrin et à la perte de ses repères dans l'espace et le temps. Seule demeure l'absence persistante et définitive de l'être aimé et une vertigineuse béance au cœur de l'existence de celui qui survit : « ...à un moment ou à un autre, tôt ou tard, pour telle ou telle raison, l'un des deux est emporté. « Et ce qui est retiré est plus grand que la somme de ce qui était réuni. Ce n'est peut-être pas mathématiquement possible, mais ça l'est en terme de sentiment et d'émotion ». Une douloureuse et prégnante méditation finale sur la chute, l'approbation de la vie jusque dans la mort...

* Quand tout est déjà arrivé. Julian Barnes. Ed. Mercure de France 128 p.15,50 €

La guerre comme un jeu ?

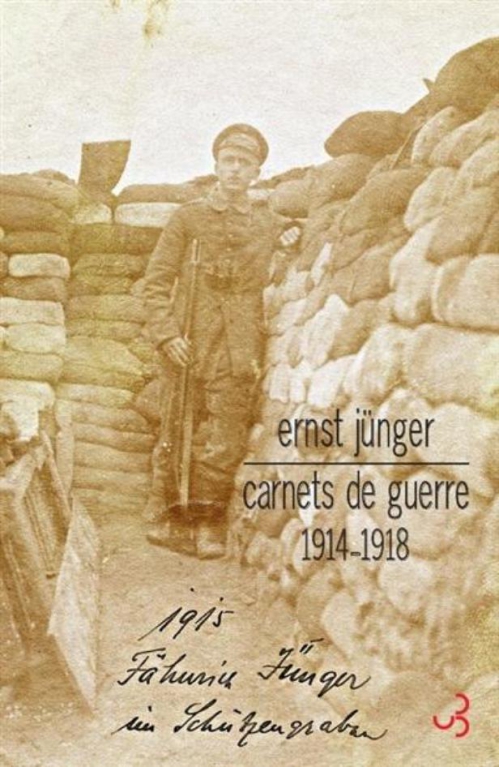

La chute et le déclin concernent non pas seulement les destins individuels mais également les destins collectifs, ceux d'un continent, d'une civilisation, d'une Histoire, Paul Valéry l'avait lucidement énoncé en 1919 avec son fameux : "Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles ». La sanglante tragédie de la première guerre mondiale a blessé mortellement l'Europe, douloureusement confrontée depuis à son déclin. Sans doute faute d'avoir médité le destin des cités grecques causé par leurs incessantes guerres fratricides qui devaient précipiter sa fin, la guerre, « La guerre comme un jeu magnifique et sanglant auquel les dieux prenaient plaisir». Plus tard ce sera encore hélas la triste vision qu'en aura un écrivain-soldat rescapé de la guerre 1914-1918 : Ernst Jünger.

Dans ses « Carnets de guerre 1914-1918 » il relate avec une objectivité volontairement glaciale les souffrances du fantassin couchées en notes brutes, prises sur le front. Quinze petits carnets d'écolier qui, lui permettront d'écrire plus tard « Orages d'acier » son fameux livre salué par Gide: une recherche objective de l'essence profonde de la guerre, appréhendée dans sa totalité . Et le témoignage sans fard d'un engagé volontaire de dix-neuf ans qui ne cache rien des horreurs de la guerre mais aussi l'enthousiasme du départ, de la joie de se battre et du délire meurtrier des hommes au moment de l'assaut. Le choc viendra plus tard. Stationné sur le front de Champagne Jünger observe et s'interroge : « où est-elle donc passée, cette plaisante culture de l'art de vivre? Cette vie semblable à un long fleuve tranquille ? Disparue, sans doute à jamais ». Jünger n'est cependant pas affecté outre mesure par la fréquentation quotidienne de la destruction et de l'horreur. La boue, la mitraille, les hommes qui tombent autour de lui, curieusement Jünger, maintes fois récompensé par les honneurs militaires, semble traverser la guerre indifférent au carnage qui l'entoure. Et jusqu'à la fin il ne cessera d'haranguer ses troupes et de courir sous la mitraille, consignant tout dans ses carnets dissimulés dans sa vareuse qui témoignent d'une vision de la guerre envisagée comme un jeu. Un jeu dont le but est de tuer le plus d'ennemis possible sans haine et sans craintes, malgré une mort omniprésente qui éclate, sectionne, éviscère. Boucherie? Précisément. Elle s'appelle le XXe siècle.

* Carnets de guerre 1914-1918. Ernst Jünger, Ed.Christian Bourgois, 576 p., 24 €

Le totalitarisme comme idéal canin...

Dans leur récente et excellente collection vintage, qui réédite de grands romans un peu oubliés les éditions Belfond publient en ce début d'année « Le Fidèle Rouslan », de Gueorgui Vladimov (1931-2003), l'un des grands dissidents russes, demeuré injustement méconnu. Son livre, un temps attribué à Soljenitsyne, publié clandestinement en France en 1978 (Seuil) et publié en URSS après la perestroïka, dénonce l'univers concentrationnaire et l'absurdité du système soviétique... vus à travers les yeux d'un chien : Rouslan, un redoutable chien de garde dans un camp de concentration sous Staline.

Dressé pour le goulag, où il a longtemps surveillé les déportés aux côtés de son maître, il est démobilisé lorsque la disparition de Staline ouvre les camps. Chassé et livré à lui-même, il connaît un moment de désarroi, mais contrairement à ses compagnons qui vont quémander nourriture et abri chez les villageois, il garde foi dans un système où la force et l'ordre sont pour lui synonymes de véritable liberté. Ayant bientôt retrouvé un ancien prisonnier qui a conservé l'odeur persistante du camp, il le garde dans l'attente de la réouverture espérée du camp...

Et dans la conscience et la mémoire du chien égaré entre présent et passé se lit l'image en creux de l'abominable univers concentrationnaire, une image d'autant plus effroyable qu'indirectement réfléchie. Tels un véritable filtre de l'horreur omniprésente, ses yeux font vivre la narration et au-delà des scènes d'action délivrent une vision saisissante et ironique du totalitarisme perçu comme idéal canin !

C'est tout l'art de Gueorgui Vladimov de maintenir ainsi son lecteur au fil des pages dans la peau et l'esprit d'un chien, miroir fidèle et distancié des émotions et des malheurs des hommes. Et surtout une manière de dénoncer ainsi, à la manière d'un conte philosophique du XVIIIe, la cruauté et l'absurdité du système concentrationnaire stalinien qui fit plus de 14 millions de victimes entre 1929 et 1953. Le chef d'oeuvre d'un écrivain, parmi les plus courageux de sa génération qui n’a jamais transigé avec sa conscience.

* Le Fidèle Rouslan. Gueorgui Vladimov. Ed. Belfond [vintage], 278 pages. 17 €

D'un caste à l'autre...

La chute du Mur de Berlin n'a pas résolu pour autant les problèmes de la planète. Depuis sa chute au terme d'une « révolution invisible » nous vivons sous l'ère de l'avidité généralisée dominée par une caste de prédateurs qui a accaparé les commandes de l'économie et de la politique et la quasi-totalité des bénéfices du système. Une caste mondialisée dont Sophie Coignard et Romain Gubert, journalistes au « Point » traquent les excès et les scandales, dans leur dernier ouvrage : « La caste cannibale ».

Au terme de leur enquête ils montrent comment l'alliance contre nature entre un Etat immoral et un capitalisme cupide a engendré un capitalisme prédateur et financier chaotique, qui pille l’Etat avec l'aide d'anciens hauts fonctionnaires, patrons, profiteurs, et spéculateurs astucieux…

A l'origine les tenants de l'école de Chicago, dont Milton Friedman fut le gourou, qui ravivant les vieilles recettes libérales du 19 ème siècle a inspiré depuis trente ans ce libéralisme sauvage qui a contaminé le monde entier, jusqu'à la gauche française, avec la complicité des politiques et de grands commis de l'Etat, qui ont déserté son service pour celui, ô combien plus lucratif, des affaires en cumulant privilèges, passe-droits et argent facile.

Le livre abonde ainsi en (tristes) exemples parmi lesquels: dans quelles conditions trois hauts fonctionnaires français, tous de gauche, ont-ils accéléré la mondialisation financière? Par quel mécanisme pervers, nos impôts financent-ils ce qu'il y a de plus toxique dans les salles de marché françaises ? Comment derrière des décisions stratégiques, certains grands patrons organisent-ils leur fuite à l'étranger ? Etc... etc...Un bien consternant constat qui, même s'il est loin d'être exhaustif constitue en tant que tel un accablant réquisitoire de notre monde comme il ne va pas...

* La caste cannibale, quand le capitalisme devient fou . Sophie Coignard, Romain Gubert. Ed Albin Michel. 236 p. 20 €.

Décembre 2013

Des livres pour Noël ?

Un livre à Noël, valeur sûre ou cadeau trop banal ? Le livre reste l'un des cadeaux les plus achetés Mais quel genre de livres offrir ? Traditionnellement les romans couronnés par les grands prix littéraires de l'automne sont plébiscités et parmi eux, à tout seigneur, tout honneur, le Goncourt, dont le beau bandeau rouge fait toujours son effet sous le sapin!

Littérature populaire versus littérature expérimentale.

D’un prix littéraire….l’autre. Le même jour, chez Drouant , le Goncourt a été attribué à Pierre Lemaitre pour « Au revoir là-haut » et le Renaudot à Pierre Moix pour « Naissances ». Deux jurys, deux philosophies. Celle du jury des Goncourt, qui a voulu récompenser un "roman populaire, dans le bon sens du terme", et celle du Renaudot, qui souhaitait récompenser le "livre délirant et monumental" de Yann Moix. Deux approches, deux conceptions…Point ...contrepoint…

Point :

Certes, le Goncourt a volé au secours de la victoire. En ces temps de célébrations du centenaire de 14-18, le livre de Pierre Lemaître fait la part belle aux démobilisés de la Grande Guerre, et son livre connaît déjà un beau succès en librairie.

Avec ce roman il quitte l’univers du livre policier qui lui a fort bien réussi, pour un roman, plus noir encore, en un moment clé de l'histoire qui vit la barbarie et l’horreur atteindre des sommets. Mêlant roman de guerre et fiction, son livre très documenté, réconcilie littérature populaire et littérature avec un grand « L ». Une grande fresque de plus de 500 pages, divisée en trois parties avec en toile de fond, une immonde économie d'après-guerre sur le dos d’un million de victimes. Habilement structuré autour de deux suspenses parallèles, deux héros et un salaud, il crée un passionnant texte dramatique qui n’en finit pas de se renouveler en cours de lecture.

Le livre s'ouvre sur une hallucinante scène de bataille, dans laquelle deux hommes ordinaires ayant survécu quatre ans aux tranchées sont lancés à l'assaut de la cote 113 peu de jours avant l'armistice. Leur chef, (leur assassin ) est un aristocrate désargenté friand de galons, et de gloire avant un prometteur retour du front, avec le juteux marché des cimetières militaires. Tandis que nos deux poilus, Albert Maillard et Édouard Péricourt figurent parmi les dernières victimes de cette boucherie. Le premier doit la vie au second, qui avec une jambe estropiée, le visage arraché par un obus, est devenu une véritable gueule cassée. De retour à Paris, les "démobilisés" sont désormais des parias errant dans les Années folles. Une période partagée entre la tentation de l’oubli et l’obsession bien pensante de commémoration, propice à la prolifération des escrocs de tous poils vite enrichis avec les innombrables projets de stèles commémoratives ou un infamant commerce de cercueils trop petits. Une impitoyable société qui broie les faibles, superbe métaphore de la crise actuelle où des financiers sans scrupules se substituent aux badernes de la grande guerre. Mais les faibles se rebiffent, nos deux ex poilus décident eux aussi de tâter de l’escroquerie, grâce à la vente de monuments aux morts fictifs aux communes françaises… Rapidement leur arnaque prospère et procure aux deux compères un magot consistant avec lequel ils espèrent très vite filer à l'anglaise. Une course contre la montre aux rebondissements multiples s’engage…Jusqu’à une fin époustouflante sur fond d’une émouvante histoire d'amour, qui clôture ainsi magnifiquement cette superbe épopée tendre et violente, désabusée et baroque. Avec une suite probable attendue que l’on attend avec grande impatience !

* Au revoir là-haut. Pierre Lemaître, Albin Michel. 570 p. 22,50 €

Contrepoint :

En absolu contrepoint des Goncourt les Renaudot ont choisi de couronner, « Naissance » de Yann Moix, romancier, cinéaste (Podium, Cinéman), critique littéraire au Figaro et provocateur hors pair, lançant un gros pavé dans la mare de l’édition. Avec « Naissances » il accouche en effet, au terme d’une longue et douloureuse gestation, d’un gros bébé littéraire de 1,3 kilos et 1143 pages, impossible à résumer, tant en raison de sa taille que de sa forme baroque, violant délibérément toutes conventions romanesques afin de redonner son sens plein et entier à l'expression «nouveau-né». Moix prévient : « …ce livre est fait pour faire fuir le lecteur. Il est fait pour moi seul. Le lecteur est le bienvenu, mais il n’est pas convié …C’est le désordre qui m’intéresse. L’abus de tout. L’abus du temps des gens, l’abus des formules. C’est un livre qui est fait de tout ce qu’il ne faut pas faire. Il me ressemble. Il est plein de jubilation, de plaisir, de transe. C’est une grande récréation contre l’esprit de sérieux et la narration vulgaire, trop scolaire… «

Thème principal : la gestation, la prime enfance et l'enfance d'un futur écrivain nommé Yann Moix. Texte : une longue improvisation très free-jazz, dans laquelle des moments de fulgurance alternent avec des zones désertiques aux espaces infinis : longs monologues, dialogues, personnages, lettres, alexandrins, expériences, énumérations, descriptions, répétitions…Hélas très tôt le lecteur s’égare et bientôt lassé des prouesses stylistiques et des redondantes obsessions de l’auteur autour du sexe, de la violence et surtout de lui-même, abandonne le livre, non sans ressentir un vague sentiment de culpabilité pour avoir jeté le bébé avec l’eau du bain.

«Naissance».Yann Moix, Ed. Grasset.1143 pages. 26 €

Littérature étrangère

Un pont sensible entre Irlande et États-Unis

Avec « Transatlantic », qui succède au remarquable « Et que le vaste monde poursuive sa course folle », Colum McCann revient à ses origines irlandaises avec ce roman qui, entre Histoire et fiction, mêle plusieurs destins de personnages réels ou fictifs sur deux siècles en trois histoires parallèles entre Irlande et Etats-Unis.

Une fresque éblouissante sur le déracinement, la perte et le dépassement de soi qui commence avec l'exploit fou de Jack Alcock et Arthur Brown, vétérans de la Grande Guerre, qui ayant bricolé un ancien avion de guerre ont rallié sans escale l'Irlande depuis l'Amérique, réalisant ainsi le premier vol transatlantique sans escale. Un exploit qui permet à Mac Cann de jeter un pont entre l’Irlande où il est né et les États-Unis où il vit désormais.

Un pont entre deux pays, plusieurs époques et plusieurs destins de personnages réels et fictifs aux saisissants portraits : celui des aviateurs, bien sûr, mais aussi, entre autres de l'abolitionniste Frédérick Douglass, du sénateur américain George Mitchell ou de la jeune et pauvre Lily fuyant misère et famine. Tous écartelés entre idéalisme, déracinement et dépassement de soi, avec une même soif d'absolu, « ...un peu de chaleur dans l’eau froide… ». Merveilleux personnages d'un roman virtuose et toujours émouvant servi par une écriture sensible semblant parfois se défier d’elle-même aux prises avec les mystérieux sortilèges de la mémoire…

* Transatlantic Colum McCann trad. Jean-Luc Piningre. Ed. Belfond .375 p. 22 €

Un conte Initiatique…

Avec "Une enfance de Jésus", J. M. Coetze prix Nobel de littérature 2003 signe un livre fort singulier, dont le texte, épuré à l’extrême, se propose d’aller à l’essentiel à partir d’une situation biblique. Un simple prétexte à manipuler le romanesque pour en extraire la quintessence et poser malicieusement au lecteur d’innombrables questions.

L’histoire elle-même est incertaine dans l’espace et le temps, à la fois simple et émouvante elle met en scène un homme et un enfant, en quête d'une nouvelle vie dans un nouveau monde. Une situation quasi biblique, même si de Jésus il ne sera jamais directement question, si ce n’est par d’allusives transpositions sciemment floutées. Car tout est volontairement flou dans cette histoire: personnages, lieux et milieux, événements…ne sont que prétextes à susciter chez le lecteur d’innombrables interprétations et questionnements essentiels sur la vie. Tel un mystère obsédant aux mille lectures possibles, une fable universelle Kafkaienne dans laquelle toutes les questions restent volontairement sans réponse et en suscitent sans cesse de nouvelles. Un cycle sans fin, propre à susciter l’« angoisse comique féroce », chère à Samuel Beckett, maître revendiqué de Coetze. Pour sortir de ce labyrinthe le seul vrai guide est l’amour, dit-il, pour le reste …à chacun de bâtir son propre système de valeurs… Un conte philosophique initiatique et poétique, dont les secrets sortilèges agissent encore longtemps après la lecture…

* Une enfance de Jésus J.M. Coetzee. Ed. du Seuil. 384 p. 21 €

Un polar politique sans héros…

Son titre, « Le Pavillon des écrivains » nous le rappelle. Avant de devenir un éditeur de talent Claude Durand fut l'agent de Soltjenitsyne, auteur notamment du fameux « Pavillon des cancéreux », étude passionnante d’un microcosme aux personnalités fort différentes.

Le pavillon de Claude Durand est un pavillon municipal de banlieue qui accueille cinq écrivains en herbe. Parmi eux, un jeune historien chargé d’écrire la biographie du maire de la ville, son député et ancien ministre, qui vient d'être assassiné. Promu détective amateur ce spécialiste de l'extrême droite française retrace le parcours tortueux de cet authentique et douteux politicien, offrant ainsi au passage une vision contrastée de notre société saisie en fin du second millénaire. Une société durablement marquée par ses guerres et son passé colonial et qui, à l’image de la famille du narrateur, des Français moyens plutôt conservateurs, est bousculée par l'évolution des mœurs et de l’Histoire.

Une belle opportunité pour Claude Durand de proposer avec force digressions, retours en arrière, et allègres considérations sur l’histoire et l’évolution de notre pays, une vision caustique, souvent désespérée, de son évolution et de sa confrontation au déclin. Un déclin dû en grande partie à la médiocrité de son personnel politique qui, entre dérives et glissements successifs, a oscillé continûment entre renoncements et trahisons.

Un constat d’une allègre amertume pour un roman singulier, dont l’écriture corsée et originale est aux antipodes de l’habituelle production éditoriale de rentrée littéraire.

* Le Pavillon des écrivains. Claude Durand . Ed. De Fallois, 330 p. 20€

Essais et documents :

Un essai controversé et passionnant …

« L’identité malheureuse », le dernier livre d’Alain Finkielkraut suscite maintes polémiques. La raison ? Il traite d’un sujet tabou, celui d’une identité nationale malmenée et trop peu défendue aux prises avec un pluriculturalisme, un sujet par nature conflictuel car thème de prédilection d’une extrême droite qui s’en est arrogé le monopole depuis des décennies. Or, en criminalisant une inquiétude identitaire et en refusant même de la penser au nom du politiquement correct, elle en sort renforcée, et accapare ainsi le débat politique. Conséquence : faute de réponses à leurs questions, une part croissante des Français ne se reconnaît plus dans sa République, doublant ainsi la fracture sociale d’une fracture culturelle. Pourtant selon Finkielkraut : « on peut éviter le politiquement correct sans tomber dans le politiquement abject » et il entend en apporter la preuve, en ouvrant un vrai débat sur ces sujets anxiogènes.

Sa thèse est simple : le changement démographique et l’immigration de masse affectent l’identité nationale, un changement subi dans lequel immigration et islam sont les révélateurs des carences identitaires de la France et d’une Europe devenues honteuses d’elle-même. La France est renvoyée à son identité par une immigration de peuplement nouvelle qui apporte avec elle des valeurs, des règles, des usages très différents de ceux qui prévalent majoritairement dans notre pays. "Pour la première fois dans l’histoire de l’immigration, l’accueilli refuse à l’accueillant, quel qu’il soit, la faculté d’incarner le pays d’accueil". Dès lors la France ayant perdu confiance en elle ne sait plus défendre ce qu’elle a d’essentiel, et risque de se transformer en société multiculturelle, crispée et violente. De leur côté s‘appuyant sur les élites anglo-saxonnes, les islamistes, déclarent que « laïque est l'Etat qui nous permet de conduire notre existence comme nous l'entendons », et se refuse à adopter les valeurs d'un pays d'accueil, sommé de s’incliner devant leurs revendications sous peine d’être taxé de racisme. Or, il n’y a rien de raciste pour une communauté humaine à vouloir persévérer dans son être et se refuser à devenir une "auberge espagnole" où les Français se sentent devenir peu à peu étrangers sur leur propre sol.

Le métissage ne consiste pas à tout accepter de l’autre et à se renier. L’identité de la France s’est construite autour autour d'une cohérence, culturelle d’abord, sociale ensuite. Mais cette cohérence disparaît et la France et l’Europe vivent aujourd’hui le "romantisme pour autrui", un orgueil identitaire pour tous, sauf pour elles-mêmes. En se réclamant du cosmopolitisme, elles renoncent à toute perspective universaliste au profit d’une sous-culture américano-mondialisée où la connexion permanente supplante la lecture, la mémoire et l’identité.

Il faudra bien pourtant un jour que le vieux continent s'interroge sur son devenir et la part de misère du monde qu’il est prêt à endosser. Et définisse un nouveau « vivre-ensemble » autour de questions essentielles: laïcité, mixité homme-femmes, identité nationale, diversité, culture et banlieues. Autant de questions étudiées par un Finkielkraut qui, conscient d’avancer en terrain miné, la tentation raciste, se propose d’y résister en abordant des problèmes que beaucoup éludent ou minimisent, pour cause de politiquement correct. Raison de plus pour lire et réfléchir avec Finkielkraut, une bien urgente et absolue nécessité en ces temps difficiles…

* L'Identité malheureuse. Alain Finkielkraut. Ed. Stock, 240 p., 19,50 €

Et pour finir un messager d’espoir…

Pierre Rabhi, paysan, écrivain, philosophe, et conférencier publie « Semeur d'Espoir », un livre d'entretiens chez Actes Sud, et une bonne occasion de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore.

Depuis maintenant des décennies, après avoir fait le constat de l'échec de la condition générale de l'humanité et les dommages considérables infligés à la Nature, Pierre Rabhi nous invite à sortir du mythe de la croissance indéfinie, en adoptant une nouvelle éthique de vie qui permette d’aller vers une « sobriété heureuse », une autre société plus respectueuse des hommes et de la terre.

Conscient d’être à contre courant des tenants de la croissance à tout prix, il appelle à une véritable "insurrection des consciences" pour fédérer ce que l'humanité a de meilleur et cesser de faire de notre planète-paradis, un enfer de souffrances et de destructions.

Ce passionnant entretien avec Olivier Le Naire est destiné à élargir et actualiser son propos pour le confronter aux réalités de la société actuelle, notamment celles des jeunes générations urbaines, que l’on façonne pour n’être que des consommateurs insatiables, blasés et tristes. A ceux-là Pierre Rabhi souhaite montrer en quoi son message peut les concerner et les aider à changer, en percevant des enjeux qui trop souvent leur échappent. D’où le titre du livre : Semeur d'Espoir, qui rappelle que notre véritable vocation n'est pas de produire et consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes…

* Semeur d'espoirs. Pierre Rabhi. Ed. Actes Sud. 160 pages. 18 €

Pour les lecteurs de Raymond Ruffin.

France-Empire vient de rééditer « Les espionnes du XXe siècle ».

De tous temps, les récits historiques ont souligné le rôle important de l'espionnage. S'il apparut très vite aux manipulateurs que les femmes disposaient, d'atouts redoutables, c'est le XXème siècle qui fut la période la plus prolifique en espionnes. Mata Hari, Marthe Richard, la "Chatte" sont des noms connus. Mais qui connaît Mademoiselle Docteur, Violette Morris, Christine Granville, qui furent de redoutables auxiliaires pour les services de renseignements qu'elles servaient ? Qui a entendu parler de Clara Benedix, de Lydia Oswald, de Carla Capek, d'Hildegard Burckardt, authentiques aventurières de l'espionnage ? Raymond Ruffin, après quinze années de recherches, est parvenu à faire la lumière sur ces "amazones de l'ombre".

* Les espionnes du XXe siècle. Raymond Ruffin. Ed. France-Empire. 336 p. 20 €.

rentrée littéraire 2013: premiers échos...

Rentrée littéraire : premiers échos, une rentrée ouverte…

Avec 555 romans la rentrée littéraire passe pour la première fois depuis douze ans sous la barre des 600 titres. Littérature française et littérature étrangère sont également concernées. Fait notable : pour la première fois depuis longtemps le nombre des premiers romans est en hausse, après cinq années de baisse. Une bonne nouvelle dans une rentrée "ouverte", dans laquelle les habituels « mastodontes » familiers des médias et habituels favoris des prix littéraires d’automne sont cette fois aux abonnés absents. Tous les espoirs sont permis dès lors, pour des auteurs solides, jouissant d’une réputation flatteuse tant auprès du public que de la critique, et pour les auteurs de premiers romans. Pas facile dans ces conditions de sélectionner quelques titres prometteurs, en voici néanmoins quelques uns, une sélection qui, moins que jamais ne se veut exhaustive. De quoi bien démarrer toutefois une rentrée 2013 , à tous égards passionnante bien que pas toujours rose, avec pour commencer, des livres coups de poing et d’autres délicatement moroses…

De la déportation, des camps, de l’enfer concentrationnaire, il semble que tout ait été dit entre films, témoignages, documentaires et romans. Pourtant Kinderzimmer de Valentine Goby n’est pas un livre de plus sur le sujet : il saisit le lecteur qu’il glace et terrifie comme le cinglement du fouet dans un bagne nazi. Un effet qu’il doit sans doute à une écriture particulière, délibérément inscrite dans un présent permanent et bien sûr à son sujet : une fiction romanesque sur un sujet mal connu, la naissance de bébés dans les camps de concentration nazis.

En 1944, Mila, son héroïne travaille dans une librairie d'édition musicale, résistante elle sera dénoncée par un mouchard puis déportée à Ravensbrück, majoritairement un camp de femmes comptant plus de quarante mille détenues.

En caméra subjective nous entrons donc dans le camp avec Mila, 22 eux ans et franchissons avec elle l'entrée du camp en compagnie de 400 femmes toutes aussi apeurées et tremblantes qu’elle l’est elle-même. D’abord cantonnées en quarantaine dans d’infâmes baraquements, elles vont découvrir le quotidien du camp : cruauté des gardiennes, supplice de l'interminable appel, à 3 heures du matin dans un froid insupportable, où, contraintes de demeurer immobiles, il faut : « faire la stèle ». Il faut trouver au plus profond de soi l'énergie pour survivre, puiser en chaque jour la force d'imaginer demain. Mila est enceinte mais s’interroge: « si ça compte, ni de quelle façon ». Sa crainte ? Echouer au « Revier », l’infirmerie du camp, l’antichambre de la mort…Pour survivre, Mila, avec l'aide d'autres déportées va s'accrocher au présent et à l'espoir, afin d’éviter au nourrisson une mort certaine dès sa naissance pour que la vie triomphe de la mort omniprésente. Malgré tous ses efforts l'enfant naîtra dans une « Kinderzimmer », littéralement « lLa chambre des enfants » mais ne survivra pas hélas aux effets conjugués de la malnutrition, des privations, du manque d'hygiène, et des épidémies qui ravagent le camp. Une autre détenue, russe, lui proposera alors d'adopter son fils et de le déclarer comme son propre enfant. La vie quoiqu’il arrive ! C’est la volonté de ces déportées qui décident de considérer le camp comme un lieu de vie quasi-ordinaire, où l’on apprend, chante, et met des enfants au monde. Et c’est cet admirable paradoxe qu’avec infiniment de talent Valentine Goby, parvient à restituer, elle qui n’est pas une spécialiste de la déportation, grâce à une langue charnelle, incantatoire, sèche parfois, qui se refuse à émouvoir, et qui n’épargne rien au lecteur : pus qui suinte, sang qui s’écoule, ravages de la dysenterie, du choléra, ou de l’érysipèle. Et moins encore les coups qu’elle assène au lecteur aussi violemment que ceux qui ont été portés dans l’enfer de Ravensbrück. Aucune faiblesse dans cette langue, car là-bas faiblir signifiait crever…

* Kinderzimmer. Valentine Goby. Ed. Actes Sud. 218 p. 20 €

Antigone dans les ruines…

Dernier roman de Sorj Chalandon: « Le quatrième mur », se réfère explicitement au théâtre, où il est: « une façade imaginaire que les acteurs construisent en bord de scène pour renforcer l’illusion », un mur séparant symboliquement les acteurs et la scène du public. Dans le livre le mur qui se dresse entre la réalité du narrateur, Georges, et celle d'une population en miettes.

Nous sommes à Beyrouth, en 1982, dans un pays en guerre, divisé par la haine entre des communautés décimées par les balles et les chars. Par amitié pour son ami mourant Samuel, metteur en scène, résistant grec et juif, Georges "petit théâtreux de patronage", et "orphelin d'idéologie" quitte sa paisible vie parisienne pour l’enfer de Beyrouth afin d’y monter l’Antigone, d’Anouilh. Substituant le théâtre des ruines au théâtre de rue il souhaite réunir les communautés en guerre ne serait-ce que le temps d’une pièce de théâtre, pour leur offrir une possible trêve, un instant de grâce, un éclat de poésie parmi ceux des obus. En somme, un acte de résistance, dans laquelle la tragédie deviendrait arme de paix pour lequel le choix de l’Antigone, d’Anouilh montée en pleine occupation allemande s’impose. Hélas la guerre et ses massacres auront le dernier mot, signant la fin de la tragédie, à l’image de l’épilogue de la pièce d’Anouilh et sa définitive fatalité de la mort et de l’oubli : la mort de… ceux qui croyaient une chose, de ceux qui croyaient le contraire, et même de ceux qui ne croyaient en rien…Morts pareil tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer à les oublier et à confondre leurs noms. C’est fini.

Entre ce terrible épilogue et le prologue de la pièce qui encadrent son roman, Sorj Chalandon mène puissamment et admirablement la dramaturgie d’un récit mêlant cesse horreur et absurdité et terribles et bouleversantes images. Un texte-coup de poing asséné au lecteur au risque du KO.

* Le quatrième mur . Sorj Chalandon. Ed. Grasset, 327 p, 19 euros.

Détruire dit-il…

Tristan Garcia, philosophe et romancier lauréat du prix de Flore pour son premier roman "La Meilleure part des hommes" en 2008, a eu 20 ans en 2000. C’est sa génération et ses rêves perdus qu’il a choisi de mettre en scène, l’histoire d’une adolescence dans les années 90, écartelée entre tentation révolutionnaire et ennui de province. Une sorte de biographie de son propre démon intérieur de jeunesse et celle d’une génération perdue, celle des enfants d'une classe moyenne formatée par la normalisation, la standardisation, et qui, excédée par trop de frustrations, bascule dans les ténèbres de la radicalité en renonçant à l'idée illusoire qu'ils se faisaient de la liberté et de la réalisation de soi, en endossant l'uniforme invisible des personnes ordinaires.

Le roman raconte donc l’amitié entre trois de ces jeunes gens, de l’enfance à l’adolescence, qui s’éloigneront après avoir pris des chemins différents. Il y a tout d’abord, Basile, et Madeleine, enfants des années quatre-vingt dans une ville de province, Mornay. Timides et sans amis, ils rencontrent un orphelin: Faber, petit génie, fascinant et insupportable, libre et excessif et qui, persuadé d'être un diable réincarné, voulait changer le monde. Jusqu’à l’âge adulte, ils subirent sa fascination et le suivirent aveuglément pensant qu’il serait un jour roi du monde mais Faber était allé trop loin, signant ainsi la dissolution douloureuse de l'équipe. Fin de l'adolescence, du rêve et des folies, il était temps de devenir sérieux et de se confronter à la vie réelle…

Aujourd’hui, Madeleine et Basile sont rentrés dans le rang. Elle est préparatrice en pharmacie, et Basile est professeur de français. Mais Faber n’a jamais pour autant cessé de les hanter. Ayant tout raté et mal vieilli, il s’est retranché dans une ferme abandonnée, en Ariège, où Madeleine est venue le chercher, pour le ramener à Mornay et le sauver. Las ! Le petit dieu de leur enfance s’est mué en démon désœuvré et clochardisé, qui n’est revenu à Mornay que pour faire ce qu'il fait le mieux : détruire. Un pauvre diable attachant pour lequel Tristan Garcia a toutes les tendresses…

* Faber. Tristan Garcia . Ed.Gallimard, 462 pages, 21,60 euros

Familles je vous hais !

Après les succès de « Ce que je sais de Vera Candida » et « Et mon coeur transparent », « La grâce des brigands », huitième roman de Véronique Ovaldé reprend ses thèmes de prédilection : l’aliénation et l’emprise de la famille ennemie de la liberté des individus et singulièrement, de celle des femmes. Sa forme délaisse cette fois le conte pour celle d’un roman en forme de fable singulière qui, entre réflexion et fantaisie distante, permet au narrateur distancié de ne retenir de la vie de son héroïne que les instants décisifs, ceux qui rendent compte de l’essence même de son existence.

Maria Cristina Vaatonen a fui à seize ans un père taciturne, une soeur jalouse, une mère un peu folle et la petite bourgade de Lapérouse pour s'installer à Santa Monica. Vingt ans après elle vit enfin librement dans la Californie libertaire des années soixante-dix où elle rencontre Rafaël Claramunt, écrivain fantasque, héroïnomane, pygmalion assumé et imposteur probable qui lui ouvre les portes de l’édition. La jeune fille timide et mal dans sa peau se mue alors en romancière comblée grâce au succès de son premier roman, un règlement de comptes décisif avec sa famille, consacrant ainsi la prééminence de l’écriture au cœur de son existence. Mais un coup de fil de sa mère qu’elle n’a pas vue depuis plusieurs années va bouleverser l’équilibre d’une existence enfin reconstruite. Elle lui demande d'adopter le fils de sa sœur. Un coup de fil qui va bouleverser sa vie…

Petites touches et flashbacks permettent d’appréhender peur à peu ce que fut l’existence de Maria Cristina, figure féminine forte revendiquant son destin malgré trahisons et plagiat. La magie de l’écriture singulière de Véronique OVALDE, dense et rythmée, mêlant subtilement réflexion profonde et fantaisie, opère insidieusement sur un lecteur souvent fasciné par des personnages, qui semblent droit sortis de la littérature sud-américaine… De quoi propulser Véronique OVALDE dans la course à l’attribution des prix littéraires de fin d’année…

* « La Grace des brigands ».Véronique Ovaldé, ED. L’Olivier, 290 p., 19.50 euros.

L'amour, un mot hagard

Que retenir d’une existence qui ne cesse de se dérober sous ses pas ? Par exemple celle de Lili, enfant de l'après-guerre, trop tôt confrontée aux mystères de la disparition d’une mère, qui la confrontera à l'expérience amère d’une solitude subie et aux aléas d’une famille qui se décompose puis se recompose autour du père aimé qu’il faut désormais partager avec une belle-mère et deux jumelles de son âge qui lui disputent sa place.

Tant bien que mal Lili grandit, secrète porteuse de ses blessures, dans une fragile recherche d’équilibre, en perpétuelle recherche des mystères de son existence. Entre premiers émois amoureux et tourmentes de Mai 68 elle tatonne pour trouver sa voie croyant trouver une famille chez des hippies du Val-d'Oise tandis que sa famille se métamorphose. Plus tard la découverte de Trieste sera à l’image de son existence : une succession d’instants et de scènes capitales et fugitives au cœur d’une conscience en éveil, toujours prompte à capter, entre fascination, peurs et émerveillements, l’essence de l’existence : l’Amour qui toujours se dérobe..

Avec une grande sensibilité et beaucoup de poésie, Sylvie Germain explore les mystères d’une âme humaine, si semblable à la nôtre et qui, écartelée entre violences, incertitudes, interrogations essentielles, trivial et merveilleux, tressaille dans l’infini bonheur d’être au monde envers et contre tout et tous…

* Petites scènes capitales. Sylvie Germain. Ed. Albin Michel. 250 p. 19 Euros.

Une littérature anglo-saxonne très inspirée….

« Ce qu’on a fait, ce qu’on n’a pas fait, ce qu’on a rêvé de faire, un beau jour tout se rejoint."

A l’heure des bilans de la cinquantaine, Richard Ford, l’un des plus grands romanciers américains contemporains, nous revient avec un subtil et méditatif roman dans la veine d’"Une saison ardente" (1991) autour de la destinée d’un adolescent marqué par le drame et la solitude.

A Great Falls, Montana, Dell Parsons a quinze ans lorsque ses parents, cernés par leurs créanciers, dévalisent une banque. Un vol d’amateurs pour lequel ils seront vite arrêtés, puis broyés par la machine judiciaire, laissant derrière eux, livrés à eux-mêmes, deux adolescents de 15 ans, les jumeaux Dell et Berner qui devront être confiés à l’orphelinat. A tout jamais marquée par ces événements, la sœur, Berner va fuguer et devenir alcoolique, tandis que Dell s’enfuit au Canada où il est recueilli par Remlinger, un « libertarien », organisateur de chasses qui fait de lui son apprenti et l’étrange Charles Quarters. Avec eux il découvrira un univers violent qui le confrontera bientôt au meurtre…