Rentrée littéraire d'hiver 2014

Rentrée littéraire d'hiver 2014

En ce début d'année 2014 paraissent 547 romans dont 195 étrangers et 352 français, soit la plus importante production française d’une rentrée d’hiver depuis 2009. De belles têtes d’affiche et une bonne cuvée pour les premiers romans – 60 contre 45 en 2013. Et beaucoup de belles surprises.

Parmi celles-ci dans une littérature étrangère en légère baisse, une tête d'affiche très attendue : l'Américaine Donna Tartt, écrivaine peu prolixe, qui publie un livre tous les dix ans.

Le livre rare d'une auteure rare...

Son dernier roman ,« Le chardonneret » , ample roman initiatique de 770 pages, mêle harmonieusement, méditation sur l’art, thriller haletant et caprices du destin, sur fond des peurs et vices de l'Amérique contemporaine. En toile de fond « Le Chardonneret » , tableau de Fabritius, (un élève de Rembrandt adulé par Vermeer, dont la plupart des œuvres ont disparu dans l’explosion de la poudrière de Delft en 1654) , représentant un oiseau attaché par une chaîne à son perchoir, se détachant sur un petit pan de mur jaune pâle. Un fil conducteur pour une fascinante histoire de vie, de mort, de rapport mère-fils, d'excès en tout genre pour un portrait très exact d'un prisonnier « digne et vulnérable ».

Ce prisonnier c'est Theo Decker, héros et narrateur de l'ouvrage, qui va découvrir ce tableau quelques minutes avant que sa vie ne bascule. Un matin de printemps, il a 13 ans et visite le Metropolitan Museum avec sa mère qui lui fait admirer « Le Chardonneret» exposé dans la salle 32, où il est intrigué par une fille rousse, tandis que sa mère passe dans une autre pièce. Soudain, une violente explosion se produit. Un vieil homme agonisant exhorte le garçon à s'emparer du tableau, pour le protéger. Theo le rapporte chez lui dans l'attente de sa mère qui ne reviendra jamais, tuée dans l'attentat. Dès lors sa vie sera à jamais liée à cette toile qui l'accompagne partout et qu'il n'ose déballer, inquiet de ses conditions de conservation. Pour dissiper ses angoisses et sa culpabilité, il alterne drogues et mensonges jusqu'à ce que le destin le ramène avec sa toile à New York. Aux côtés de son associé, il se fait antiquaire, et apprend les finesses du métier cultivant avec talent l'art des « faux-fuyants et mystère » au cœur de l'Amérique d'aujourd'hui. Mais l'essentiel est ailleurs, ce qui passionne davantage l'auteure est une réalité fluctuante et palpitante où « chaque idée et son contraire sont tout aussi vrais »: bien et mal, culpabilité et responsabilité, mémoire et secret, vérité et mensonge, réel et illusion, amour et haine, mémoire et oubli, métaphysique et réalité. Entre influences littéraires européennes : Dickens, Dostoïevski, Stevenson, Proust – et américaines : Edgar Poe, Henry James, JD Salinger, voire Truman Capote, elle mêle univers et influences sublimés en une savante composition mêlant dans la pâte des mots : émotions, sensations, réflexions agitées, avec une écriture violente, voire brutale tel un montage quasi cinématographique. C'est toute la richesse et la réussite de ce Chardonneret...qui tel le tableau de Fabritius, mêle savamment des composantes subtilement assemblées, quasi indécelables sous le vernis d'une narration d'une étourdissante perfection.

* Le Chardonneret. Donna Tartt, Ed. Plon, 790 p., 23 €.

Chez les invisibles...

Autre jolie surprise de cette rentrée et des plus inattendues, un premier roman que l'on doit à Edouard Louis, un étudiant en philo de 21 ans, spécialiste de Bourdieu et Foucault, son titre : « En finir avec Eddy Bellegueule ». Un étonnant premier roman d'apprentissage illuminé d'une jolie lumière éclairant les ténèbres d'une France des oubliés, des invisibles, celle des « petits Blancs » humiliés et laminés par la crise. Un coup de projecteur plutôt rare dans notre littérature.

Dans une famille pauvre de quatre enfants en Picardie, père chômeur au dos usé par le travail, mère nettoyant les vieillards du village, grandit difficilement Eddy, enfant délicat et différent dans un milieu pauvre écartelé entre violence, racisme, homophobie, alcool et films pornos visionnés en famille. "De mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux" déclare d'emblée Edouard Louis dans son récit à la première personne,(son récit est probablement en partie autobiographique). Un récit sans mélo, sans haine, ni complaisance, mais qui, avec la simple description des faits dit sa révolte et son insurrection contre ce monde de déshérités où il va découvrir et accepter son homosexualité. La langue qui souligne la violence, alterne entre celle, construite, du narrateur et la langue populaire, souvent vulgaire, retranscrite telle qu'elle en italique, comme une citation. Au bout du compte son roman ? Non ! Une gifle assénée à la face du monde des oubliés de la croissance et des marginaux du sexe. Mais également au lecteur groggy par ce témoignage littéraire rarissime à l'émotion omniprésente où, entre rage et violence intérieure l'on assiste, au terme d'un suspens diabolique entre épouvante et espoir indicible, à l'absolu triomphe de l'amour dans le chaos des invisibles... Edouard Louis...retenez bien ce nom !

* En finir avec Eddy Bellegueule. Edouard Louis, Seuil, 220 p. 17 €.

Au cœur du cœur...

Autre belle surprise de cette rentrée d'hiver Maylis de Kerangal, auteure notamment de « Naissance d’un pont », (Médicis 2010), pour : « Réparer les vivants », un ambitieux récit d’une transplantation cardiaque, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’accident de la route mortel d’un jeune lycéen. Un roman d'une brûlante actualité puisque sa publication a coïncidé avec l’annonce surprenante du premier cœur artificiel autonome implanté en France.

Le cœur, l’essence même de la vie et de la mort, symbolise à lui seul l'un des grands défis du monde. Car : »Le cœur artificiel achève de purger l’organe de sa puissance symbolique...et son arrêt signifie définitivement la mort, et ses battements synonymes d'émotions, étaient le lieu de l’amour possible pour ses proches » écrit Maylis de Kerangal. Avec ce sujet audacieux et peu commun autour de ces greffes synonymes d'une grande aventure scientifique , elle écrit ainsi l'épopée contemporaine, technique, et collective des chambres d’urgence, avec ses équipes d’urgentistes et de chirurgiens cardiaques, pour une passionnante découverte de destins croisés au hasard. Entre poésie et action, discours technique et langue orale,toujours ancrés dans la réalité, elle ne nous cache rien des émotions les plus intimes et les plus subtiles de ses personnages : mauvaise conscience des greffés, parents meurtris, équipes médicales sous pression... Et entre destins individuels et intrigues collectives, elle montre finement toute une société qui vit, bouge, souffre, aime, travaille, s'entraide... Et toujours en son centre ce cœur magnifié, enjeu lyrique et romantique, battant au rythme d'une écriture d’une beauté et d’une force singulières qui rappelle que quoiqu'il arrive, le cœur bat au rythme de nos plus intimes fantasmes...

* Réparer les vivants. Maylis de Kerangal. Ed. Verticales 280 p.18,90 €

Les nouvelles sont également bien représentées en cette rentrée littéraire. Conséquence peut-être, de l'attribution du prix Nobel à Alice Munro qui semble avoir donné une impulsion à ce genre littéraire trop souvent sous représenté. Un genre qui a visiblement inspiré Julian Barnes pour son nouvel ouvrage.

« Quand on s’envole, on peut aussi s’écraser. »

Man Booker Prize 2011 pour son roman : "Une fille, qui danse", Julian Barnes nous revient avec : "Quand tout est déjà arrivé", trois courts récits autour d'une réflexion inspirée sur l'élévation – celle du corps, de l'esprit par la voie de l'art, ou plus communément par celle de l'amour –. Mais on ne s'élève pas impunément et le risque de chute n'est jamais loin...C'est donc à trois altitudes que se situent les trois récits qui composent ce livre : l'élévation par l'art avec Nadar, par l'amour avec Sarah Bernhardt, puis la chute et le deuil impossible de l'être aimé.

Dans le premier récit : "Le péché d’élévation", Julian Barnes retrace les diverses tentatives entreprises par l’homme pour voler. Et s'attarde sur celle de Nadar, qui, à bord d'un ballon, réalisa les premiers clichés aérostatiques en 1858, alliant ainsi deux des plus formidables inventions du XIX e siècle : l'aéronautique et la photographie.

Dans le second récit "A hauteur d’homme",nous suivons le colonel Fred Burnaby et ses amours avec Sarah Bernhardt photographiée par Nadar (père et fils) toute sa vie. La belle refusera de l’épouser, après qu'elle lui ait posé cette ultime et perfide question : a-t-elle jamais été sincère ?

La Perte de profondeur, le troisième récit qui clôt le livre est en fait le plus intéressant et le plus profond, sans doute parce que le plus autobiographique, puisqu'il évoque le décès de Pat, son épouse depuis trente ans, trop vite emportée après qu’un diagnostic fut posé. Barnes se livre alors à une profonde et douloureuse réflexion sur le deuil : le choc initial, la peine et la colère,la lancinante douleur qui est véritable "preuve d’amour", puis très vite le silence et la solitude pour celui qui survit désormais confronté au chagrin et à la perte de ses repères dans l'espace et le temps. Seule demeure l'absence persistante et définitive de l'être aimé et une vertigineuse béance au cœur de l'existence de celui qui survit : « ...à un moment ou à un autre, tôt ou tard, pour telle ou telle raison, l'un des deux est emporté. « Et ce qui est retiré est plus grand que la somme de ce qui était réuni. Ce n'est peut-être pas mathématiquement possible, mais ça l'est en terme de sentiment et d'émotion ». Une douloureuse et prégnante méditation finale sur la chute, l'approbation de la vie jusque dans la mort...

* Quand tout est déjà arrivé. Julian Barnes. Ed. Mercure de France 128 p.15,50 €

La guerre comme un jeu ?

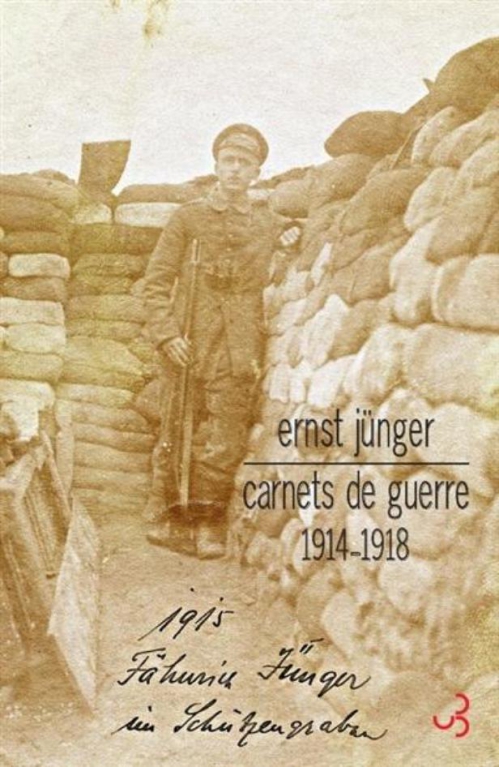

La chute et le déclin concernent non pas seulement les destins individuels mais également les destins collectifs, ceux d'un continent, d'une civilisation, d'une Histoire, Paul Valéry l'avait lucidement énoncé en 1919 avec son fameux : "Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles ». La sanglante tragédie de la première guerre mondiale a blessé mortellement l'Europe, douloureusement confrontée depuis à son déclin. Sans doute faute d'avoir médité le destin des cités grecques causé par leurs incessantes guerres fratricides qui devaient précipiter sa fin, la guerre, « La guerre comme un jeu magnifique et sanglant auquel les dieux prenaient plaisir». Plus tard ce sera encore hélas la triste vision qu'en aura un écrivain-soldat rescapé de la guerre 1914-1918 : Ernst Jünger.

Dans ses « Carnets de guerre 1914-1918 » il relate avec une objectivité volontairement glaciale les souffrances du fantassin couchées en notes brutes, prises sur le front. Quinze petits carnets d'écolier qui, lui permettront d'écrire plus tard « Orages d'acier » son fameux livre salué par Gide: une recherche objective de l'essence profonde de la guerre, appréhendée dans sa totalité . Et le témoignage sans fard d'un engagé volontaire de dix-neuf ans qui ne cache rien des horreurs de la guerre mais aussi l'enthousiasme du départ, de la joie de se battre et du délire meurtrier des hommes au moment de l'assaut. Le choc viendra plus tard. Stationné sur le front de Champagne Jünger observe et s'interroge : « où est-elle donc passée, cette plaisante culture de l'art de vivre? Cette vie semblable à un long fleuve tranquille ? Disparue, sans doute à jamais ». Jünger n'est cependant pas affecté outre mesure par la fréquentation quotidienne de la destruction et de l'horreur. La boue, la mitraille, les hommes qui tombent autour de lui, curieusement Jünger, maintes fois récompensé par les honneurs militaires, semble traverser la guerre indifférent au carnage qui l'entoure. Et jusqu'à la fin il ne cessera d'haranguer ses troupes et de courir sous la mitraille, consignant tout dans ses carnets dissimulés dans sa vareuse qui témoignent d'une vision de la guerre envisagée comme un jeu. Un jeu dont le but est de tuer le plus d'ennemis possible sans haine et sans craintes, malgré une mort omniprésente qui éclate, sectionne, éviscère. Boucherie? Précisément. Elle s'appelle le XXe siècle.

* Carnets de guerre 1914-1918. Ernst Jünger, Ed.Christian Bourgois, 576 p., 24 €

Le totalitarisme comme idéal canin...

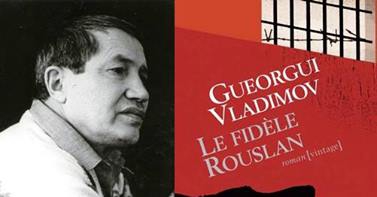

Dans leur récente et excellente collection vintage, qui réédite de grands romans un peu oubliés les éditions Belfond publient en ce début d'année « Le Fidèle Rouslan », de Gueorgui Vladimov (1931-2003), l'un des grands dissidents russes, demeuré injustement méconnu. Son livre, un temps attribué à Soljenitsyne, publié clandestinement en France en 1978 (Seuil) et publié en URSS après la perestroïka, dénonce l'univers concentrationnaire et l'absurdité du système soviétique... vus à travers les yeux d'un chien : Rouslan, un redoutable chien de garde dans un camp de concentration sous Staline.

Dressé pour le goulag, où il a longtemps surveillé les déportés aux côtés de son maître, il est démobilisé lorsque la disparition de Staline ouvre les camps. Chassé et livré à lui-même, il connaît un moment de désarroi, mais contrairement à ses compagnons qui vont quémander nourriture et abri chez les villageois, il garde foi dans un système où la force et l'ordre sont pour lui synonymes de véritable liberté. Ayant bientôt retrouvé un ancien prisonnier qui a conservé l'odeur persistante du camp, il le garde dans l'attente de la réouverture espérée du camp...

Et dans la conscience et la mémoire du chien égaré entre présent et passé se lit l'image en creux de l'abominable univers concentrationnaire, une image d'autant plus effroyable qu'indirectement réfléchie. Tels un véritable filtre de l'horreur omniprésente, ses yeux font vivre la narration et au-delà des scènes d'action délivrent une vision saisissante et ironique du totalitarisme perçu comme idéal canin !

C'est tout l'art de Gueorgui Vladimov de maintenir ainsi son lecteur au fil des pages dans la peau et l'esprit d'un chien, miroir fidèle et distancié des émotions et des malheurs des hommes. Et surtout une manière de dénoncer ainsi, à la manière d'un conte philosophique du XVIIIe, la cruauté et l'absurdité du système concentrationnaire stalinien qui fit plus de 14 millions de victimes entre 1929 et 1953. Le chef d'oeuvre d'un écrivain, parmi les plus courageux de sa génération qui n’a jamais transigé avec sa conscience.

* Le Fidèle Rouslan. Gueorgui Vladimov. Ed. Belfond [vintage], 278 pages. 17 €

D'un caste à l'autre...

La chute du Mur de Berlin n'a pas résolu pour autant les problèmes de la planète. Depuis sa chute au terme d'une « révolution invisible » nous vivons sous l'ère de l'avidité généralisée dominée par une caste de prédateurs qui a accaparé les commandes de l'économie et de la politique et la quasi-totalité des bénéfices du système. Une caste mondialisée dont Sophie Coignard et Romain Gubert, journalistes au « Point » traquent les excès et les scandales, dans leur dernier ouvrage : « La caste cannibale ».

Au terme de leur enquête ils montrent comment l'alliance contre nature entre un Etat immoral et un capitalisme cupide a engendré un capitalisme prédateur et financier chaotique, qui pille l’Etat avec l'aide d'anciens hauts fonctionnaires, patrons, profiteurs, et spéculateurs astucieux…

A l'origine les tenants de l'école de Chicago, dont Milton Friedman fut le gourou, qui ravivant les vieilles recettes libérales du 19 ème siècle a inspiré depuis trente ans ce libéralisme sauvage qui a contaminé le monde entier, jusqu'à la gauche française, avec la complicité des politiques et de grands commis de l'Etat, qui ont déserté son service pour celui, ô combien plus lucratif, des affaires en cumulant privilèges, passe-droits et argent facile.

Le livre abonde ainsi en (tristes) exemples parmi lesquels: dans quelles conditions trois hauts fonctionnaires français, tous de gauche, ont-ils accéléré la mondialisation financière? Par quel mécanisme pervers, nos impôts financent-ils ce qu'il y a de plus toxique dans les salles de marché françaises ? Comment derrière des décisions stratégiques, certains grands patrons organisent-ils leur fuite à l'étranger ? Etc... etc...Un bien consternant constat qui, même s'il est loin d'être exhaustif constitue en tant que tel un accablant réquisitoire de notre monde comme il ne va pas...

* La caste cannibale, quand le capitalisme devient fou . Sophie Coignard, Romain Gubert. Ed Albin Michel. 236 p. 20 €.